بيير بورديو . . . الفلاح الفرنسي الفصيح

بقلم حسني إبراهيم عبد العظيم/ الحوار المتمدن-العدد: 3503

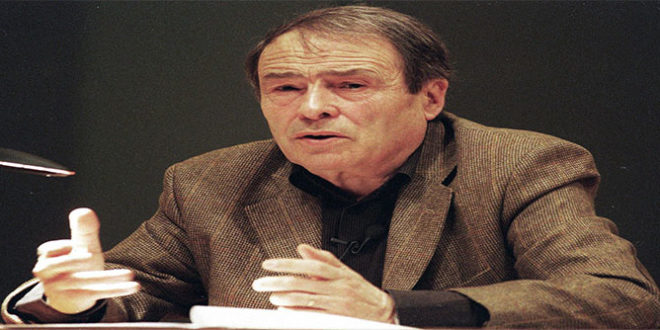

يمثل “بيير بورديو” Pierre Bourdieu (2002-1930) الرمز الأهم في مجال علم الاجتماع في العقود الأخيرة ، فلقد طرح ما يمكن أن نطلق عليه المشروع الفكري الأكثر شمولاً ورونقا elegance منذ “تالكوت بارسونز” لقد قدم بإتقان نظرياته الاجتماعية المتميزة على مدار حياته الحافلة المليئة بالأحداث ، وعكست هذه النظريات التزامه الدائم نحو العلم ، وبناء المؤسسات الفكرية، وتحقيق العدل الاجتماعي، وقد امتلك اتجاهاً سوسيولوجياً وأكاديمياً لا نظير له ، وحسب تعبير”ريمون آرون” R. Aron كان بورديو استثناء لقوانين انتقال رأس المال الثقافي التي صاغها في كتاباته المبكرة، فمن نشأته كابن وحفيد لمزارعين في منطقة هامشية في فرنسا، إلى متربع على قمة الهرم الثقافي الفرنسي باعتباره واحداً من أهم علماء الاجتماع في العالم.

فقد ولد بورديو في أغسطس عام 1930 في منطقة BEARN، وهي منطقة ريفية في جنوب غرب فرنسا محصورة في سفح جبال البرانس ، في قرية صغيرة ذات لهجة مميزة، وقد قضى أيامه في المدارس الابتدائية بين أبناء الفلاحين وعمال المصانع، وأصحاب المحال التجارية الصغيرة في القرية والقرى الأخرى المجاورة لها، والتي تتسم بانعزالها نسبيا واختلاف لهجتها الفرنسية عن اللهجة الباريسية.

وعند وفاته في 20 يناير 2002 كان بورديو هو عالم الاجتماع الأكثر بروزاً وشهرة على مستوى العالم، فنظرا لكونه منتجاً للعديد من الأعمال الكلاسيكية الرصينة، أصبح مرجعاً ضرورياً في العديد من التخصصات كالتربية والثقافة وعلم اجتماع المعرفة، وحاز كذلك على مكانة أكاديمية متميزة في الأنثروبولوجيا الثقافية نتيجة دراساته حول مجتمع القبائل أثناء حرب التحرير الجزائرية وما بعدها، وقد زاد نجمه سطوعاً أثناء تسعينات القرن الماضي عندما أصبح مشاركاً بقوة في الصراع السياسي ومعارضاً عنيداً لليبرالية الجديدة المتطرفة التي سيطرت على الخطاب السياسي في القارة الأوربية.

والحقيقة أن تأثير بورديو لا يرجع فقط إلى إبداعاته المتميزة والمدهشة ، وإنما أيضاً لأن أعماله تمثل مرجعاً مستمراً ومقبولاً لدى طائفة كبيرة من المفكرين، ومع أن أعماله الأولى تدخل في إطار الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع إلا أنه وسع مشروعه الفكري ليتضمن الفلسفة وعلم النفس والنقد الثقافي Cultural Criticism ودراسات النوع gender وعلم اللغة والاقتصاد، كما أنه انشغل خلال العقدين الأخيرين من حياته بالمجال السياسي، واشتهر بتقديم جملة من المفاهيم السـوسيولوجية الهامة التي حازت مشروعية علمية واسعة.

والواقع أن سوسيولوجيا برديو كانت ترمي إلى الاسهام في تجاوز أزمة علم الاجتماع التي عايشها خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، فحتى هذه الفترة كانت النظرية السوسيولوجية تسير في اتجاهين منفصلين: اتجاه يركز على المستوى المجتمعي والعلاقات القائمة بين أجزاء المجتمع المختلفة (أي التركيز على مفهوم البناء) واتجاه يهتم بمستوى الأفراد الفاعلين (أي الاهتمام بالفعل) ولقد حاول برديو تجاوز تلك المشكلة من خلال تأسيس نظرية وسطى تعمل على التغلب على الثنائية المتعسفة بين الفرد (النزعة الذاتية) والمجتمع (النزعة الموضوعية) ، ومن أجل تحقيق ذلك أبدع العديد من المفاهيم المهمة كالهابيتوس والحقل وغيرهما.

والحقيقة أن الإنتاج الفكري لبورديو قد غطى مناطق بحثية واسعة ومتنوعة تضمنت مثلاً التربية والعمل والقرابة والتطور الاقتصادي وفلسفة اللغة والأدب والتصوير والمتاحف والجامعات والقانون والدين وعلم النفس والنقد الثقافي Cultural Criticism ودراسات النوع Gender وغير ذلك من المجالات.

وسوف نعرض في هذا المقال لأحد إسهاماته وأطروحاته المتميزة، وهو تصوره لمفهوم رأس المال، حيث قدم تحليلا عميقا لهذا المفهوم، تجاوز من خلاله الطرح الماركسي التقليدي، وأبرز أبعادا جديدة أسهمت في تعميق المفهوم وإثرائه.

رأس المال بين ماركس وبورديو:

يمثل مفهوم رأس المال مفهوماً مركزياً آخر في المشروع النظري لبرديو ، والمفهوم مستمد أساساً – كما هو معروف – من علم الاقتصاد الكلاسيكي ، ويعني الثروة المتراكمة ، ويستخدم في النظرية الماركسية للإشارة إلى العلاقة بين مالكي وسائل الانتاج وبائعي قوة العمل . أما بورديو فقد وسع فكرة رأس المال المطروحة في علم الاقتصاد وفي النظرية الماركسية ، بحيث أصبح يتضمن رأس المال النقدي وغير النقدي ، كما يشتمل على الصور المادية الملموسة أو الصور اللامادية (غير الملموسة) .

إن استخدام بورديو لمفهوم رأس المال لا يقتصر فقط على البعد الاقتصادي “الكلاسيكي” وإنما يتجاوز ذلك الى أبعاد أخرى متنوعة فهناك عدة صور لرأس المال مثل رأس المال الثقافي ورأس المال الاجتماعي ورأس المال الرمزي ، وتعكس تلك الرؤية لرأس المال تفسيرا متعدد الأبعاد للظواهر الاجتماعية ، فهو يرى أن العالم الاجتماعي يمكن ادراكه كفضاء متعدد الأبعاد multi dimensional space يتشكل واقعياً من خلال الهيمنة على الأشكال المتنوعة لرأس المال .إن رأس المال الاقتصادي يرتبط مباشرة بالثروة ، أما الأشكال الأخرى لرأس المال فتمثل صورة من صور القوة في المجتمع.

وعلى الرغم من أن هذه الأشكال من رأس المال تعد أقل وضوحاً من رأس المال الاقتصادي ، إلا انها تشترك معه في العديد من السمات ، فهي تمثل قيمة لحامليها، وتتصف بالتراكمية ، ويمكن – وهذا هو الأهم – أن تستثمر بحيث يمكن أن تنتج منافع أو مزايا أخرى.ويرى بورديو أن الصور غير الاقتصادية لرأس المال تلفت الانتباه الى أشكال أخرى خفية من إعادة انتاج التفاوت الاجتماعي social inequality

يميز بورديو إذن بين عدة أشكال لرأس المال – مغايرة لرأس المال الاقتصادي وهي :-

* رأس المال الثقافي :

يعبر مفهوم رأس المال الثقافي cultural capital عن مجموعة من الرموز والمهارات والقدرات competences الثقافية واللغوية والمعاني التي تمثل الثقافة السائدة ، والتي اختيرت لكونها جديرة بإعادة انتاجها ، واستمرارها ونقلها خلال العملية التربوية، ويركز هذا المفهوم على أشكال المعرفة الثقافية والاستعدادات التي تعبر عن رموز داخلية مستدمجة تعمل على إعداد الفرد للتفاعل بإيجابية مع مواقف التنافس وتفسير العلاقات والاحداث الثقافية.

ويقرر بورديو أن رأس المال الثقافي يتشكل من خلال الإلمام والاعتياد على الثقافة السائدة في المجتمع وخاصة القدرة على فهم واستخدام لغة راقية educated language ويؤكد على أن امتلاك رأس المال الثقافي يختلف باختلاف الطبقات ، ولهذا، فإن النظام التعليمي يدعم امتلاك هذا النمط من رأس المال، وهذا يجعل من الصعوبة بمكان على معظم أفراد الطبقة الدنيا النجــــــاح في هذا النظـام

ويوجد رأس المال الثقافي في أشكال متنوعة ، حيث يشمل الميول والنزعات الراسخة والعادات المكتسبة من عمليات التنشئة الاجتماعية ، كما يمثل إمبيريقياً في أشكال موضوعية مثل الكتب والأعمال الفنية والأدبية ، والشهادات العلمية ، وفي مجموعة من الممارسات الثقافية مثل زيارة المتاحف ، وارتياد المسارح ، وحضور الندوات ، وغير ذلك من ممارسات مختلفة في مجال الثقافة ، ومن ثم ينتج رأس المال الثقافي ويوزع ويستهلك في مجال خاص به ، وهو مجال الثقافة ، وهو مجال فكري متخصص له منطقة الخاص وعملياته المميزة ، وله مؤسساته الخاصة ، مثل النظم التعليمية ، والجمعيات العلمية ، والدوريات، وله هويته وأيديولوجيته في التبعية والاستقلال عن المجالات الاجتماعية الأخرى كالاقتصاد والسياسة.

ويذهب بورديو إلى أن رأس المال الثقافي ينقسم الى قسمين ، الأول رأس المال الثقافي المكتسب على أساس المؤهل التعليمي ، وعدد سنوات الدراسة، والثاني رأس المال المورث من وضع العائلة وعلاقاتها بالمجالات الثقافية المختلفة ، ويحقق الشكل الأخير أرباحاً مباشرة في المحل الأول داخل النظام التعليمي، كما أنه يحقق تلك الأرباح في أماكن أخرى مثل سوق العمل، بالاضافة الى انه يحقق مكاسب التميز للفرد في كافة المجالات.

ويتشكل رأس المال الثقافي المورث من خلال منح العائلات لأبنائها مجموعة من أنماط الحياة المتميزة، وشبكة من العلاقات الاجتماعية القوية، والتي تصبح شكلاً من التميز تستفيد منه الأجيال التالية.إن ثمة اتجاه لدى هذه العائلات نحو صياغة سلوك أفرادها ، وتشكيل قيمهم على مدار الأجيال ، ويتم ذلك من خلال بعض الممارسات مثل نمط التعامل الراقي ، التأهيل العلمي والأخلاقي ، تدعيم عادات فردية معينة ، تشكيل نمط حياة مختلفة ، ومستوى معيشي مغاير ، ويسهم كل ذلك في تعميق الاختلافات الطبقية للمجتمع .

أما رأس المال الثقافي المكتسب فيتوقف اكتسابه على بعض العوامل مثل الفترة الزمنية ، طبيعة المجتمع ، والطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد بالاضافة الى القدرات الذاتية ، والسمات الجسدية للفرد ، وثمة ترابط بين رأس المال الثقافي المورث والمكتسب ، حيث يمكن للفرد أن يطور رأس المال الثقافي المورث من خلال قدراته العضوية .

يتضح مما سبق أن رأس المال الثقافي لدى بورديو يعبر عن القدرات والمهارات العقلية والجسدية ، وكل أشكال المعرفة والخبرات التي يتحصل عليها الفرد إما نتيجة انتسابه لعائلة أو جماعة معينة أو نتيجة لمؤهلاته الذاتية وتنميتها وتطويرها.

رأس المال الاجتماعي:

يعني رأس المال الاجتماعي social capital – بصورة عامة – أن العلاقات التي يكونها الأفراد تمثل مصدراً قوياً للحصول على منافع وأرباح، ولذلك فإن هذا النمط من رأس المال يتشكل من العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الأفراد والأسر والجماعات ، بحيث تتيح هذه العلاقات الفرصة للوصول الى فوائد أو موارد قيمة

يعرف بورديو رأس المال الاجتماعي بأنه كم الموارد الواقعية أو المحتملة التي يتم الحصول عليها من خلال امتلاك شبكة من العلاقات الدائمة المرتكزة على الفهم والوعي المتبادل ، وذلك في إطار الانطواء تحت لواء جماعة معينة ، فالانتماء لجماعة ما يمنح كل عضو من أعضائها سنداً backing من الثقة والأمان الجماعي.

ويعتمد حجم رأس المال الاجتماعي الذي يتحصل عليه فاعل معين على حجم شبكة العلاقات التي يمكنه إدارتها بكفاءة ، ويعتمد كذلك على كم رؤوس الأموال الأخرى كرأس المال الثقافي والرمزي والاقتصادي التي يمتلكها الفاعلون الآخرون المشاركون في شبكة العلاقات.

وتستلزم عملية إعادة إنتـــاج رأس المـال الاجتماعي حداً أدنى من التجانس الموضـــوعي a minimum of objective homogeneity بين أعضاء الجماعة، كما تستلزم جهداً متواصلاً للحفاظ على تماسك الجماعة وتضامنها، وتستلزم كذلك مزيداً من الادراك والوعي المتبادل بين أعضاء الجماعة أيا كان شكلها (أسرة – أمة – جماعة أو حزبا سياسياً)

يتضح إذن أن برديو يؤكد على أن مفهوم رأس المال الاجتماعي يشير الى الموارد resources التي يمتلكها الأفراد سواء أكانت موارد كمية أو كيفية ، والتي يمكن أن تستخدم بطريقة إستراتيجية للحصول على مزايا وموارد أخرى- إقتصادية على وجه الخصوص _ ولذلك فإن رأس المال الاجتماعي يمثل قوة Power تساعد على خلق وترسيخ مزايا اجتماعية للفاعلين

ولقد أسهمت رؤية برديو لرأس المال الاجتماعي في إثارة العديد من الأفكار والأطروحات حوله ، وأصبح آداة منهجية يستخدمها الباحثون في مختلف العلوم الاجتماعية، فيرى وليم والترز أن علماء الاجتماع يستخدمون هذا المصطلح بصورة نمطية للإشارة الى قدرة الفاعلين actors على الحصول على منافع benefits بموجب عضويتهم في الشبكات الاجتماعية Social networks أو أية كيانات اجتماعية أخرى، ويستخدم علماء السياسة المفهوم بطريقة مغايرة _ وإن كانت تتفق بشكل عام مع تصور برديو _ إذ أنهم يعتبرون رأس المال الاجتماعي سمة للمجتمعات والأمم وليس للأفراد فقط ، بمعنى أن رأس المال الاجتماعي يشير الى السمات الموجودة في التنظيم الاجتماعي كالثقة Trust والمعيارية ، والترابط ، والتي تيسر الفعل الاجتماعي وتنظمه ، مما يسهم في رفع كفاءة البناء الاجتماعي.

ويوجد الآن العديد من الاتجاهات المثمرة للبحث الأمبيريقي التي استوحت أو على الأقل تأثرت بنموذج بورديو في رأس المال الاجتماعي، أحد هذه الاتجاهات قدم دليلاً قوياً على الارتباط بين رأس المال الاجتماعي والحصول على وظائف أفضل والترقي المهني المبكر والأرباح العالية والرعاية الصحية العضوية والنفسية، وكشف اتجاه آخر من هذه البحوث عن أن نقص رأس المال الاجتماعي قد فاقم مشكلات الفقراء.إن الإقصاء الاجتماعي وهو أحد أشكال نقص رأس المال الاجتماعي يؤدي بالافراد والأسر وكل الجماعات غير المستفيدة من الامتيازات الاجتماعية إلى السقوط في دائرة الفقر، وأخيراً يمكن القول أن رؤية بورديو تقدم فهماً أفضل لفوائد شبكة العلاقات والاتصالات بمالكي رأس المال الاجتماعي في الحصول على فوائد مهمة في مواقع اجتماعية متنوعة خاصة عملية التوظيف.

رأس المال الرمزي:

يقصد برأس المال الرمزي symbolic capital الموارد المتاحة للفرد نتيجة امتلاكه سمات محددة كالشرف Honor والهيبة Prestige والسمعة الطيبة renown والسيرة الحسنة reputation والتي يتم إدراكها وتقييمها من جانب أفراد المجتمع.

ويرى بورديو أن رأس المال الرمزي هو مثل أي ملكية أو أي نوع من رأس المال – طبيعي ، اقتصادي، ثقافي ، اجتماعي – يكون مدركاً من جانب فاعلين اجتماعيين تسمح لهم مقولات إدراكهم بمعرفتها والإقرار بها ، ومنحها قيمة (مثال الشرف في مجتمعات البحر المتوسط هو صيغة نمطية من رأس المال الرمزي ، لاتوجد الا عبر السمعة أي التمثيل الذي يقوم به الآخرون في حالة اشتراكهم في مجموعة معتقدات خاصة تجعلهم يدركون ويقيمون خصائص معينة، وأنواعاً من السلوك إذا كانت شريفة أو مخلة بالشرف).

ويدخل رأس المال الرمزي مختلف الحقول والمجالات ومختلف أشكال السلطة والهيمنة وفي مختلف أشكال العلاقات الاجتماعية ، فكل علاقة اجتماعية هي علاقة سلطة _ بشكل ما _ تتضمن رأس المال الرمزي ، فخاصية الشرف – التي ذكرناها منذ قليل – تحمل معاني أخلاقية محددة ، بحيث أن من يملك خصائص الشرف – كالقيم والمعتقدات والتصرفات – يعد شريفاً ، ومن لا يملكها لا يعد كذلك ، ويكون الشخص الشريف موضع احترام وثقة وتقدير تبعاً لما يملكه من رأس مال رمزي ، ومن ثم يرتبط رأس المال الرمزي بأهمية الموقع الذي يشغله الفرد في الفضاء الاجتماعي من جهة ، وبالقيمة التي يضفيها الناس عليه من جهة أخرى، وتتعلق هذه القيمة بأنظمة استعدادات الأشخاص وتصوراتهم المتوافقة مع البنى الموضوعية القائمة.

ويرتكز رأس المال الرمزي على الذيوع والانتشار Publicity والاستحسان appreciation إنه يرتبط بالهيبة والسمعة والشرف ، التي تلاقي تقديراً من الآخرين، إن رأس المال الرمزي يمكن اعتباره رأس مال من الشرف والهيبة Capital of Honor and Prestige ويتطلب تراكم هذا الشكل من رأس المال جهداً متواصلاً من أجل الحفاظ على العلاقات التي تؤدي الى الاستثمار المادي والرمزي له.

لقد طور بورديو مفهوم رأس المال الرمزي باعتباره يمثل شكلاً خاصاً من رأس المال يتجاوز من خلاله المفهوم الماركسي لرأس المال ، ففي حين ركزت الماركسية على أهمية العوامل الاقتصادية باعتبارها محددات للممارسات الاجتماعية ، حاول بورديو إبراز البعد الرمزي في فهم إدراك السلوك الإنساني ، وخاصة في دراساته في شمال إفريقيا ، حيث يكون البعد الرمزي أكثر أهمية ، ويؤكد بورديو أنه لا يوجد شئ يخلو من رمزي . .

إن أهم ما يميز تصور بورديو عن الأشكال “الأصولية” orthodox forms للماركسية هو أنه لم يختزل كل صور الحياة الاجتماعية في البعد الاقتصادي ، إنه يرى أن هناك تسانداً وتفاعلاً بين الأبعاد السياسية والرمزية والثقافية والاقتصادية، ويعتقد أننا إذا سلمنا بوجود استقلال كامل بين هذه المجالات ، فسوف ننتج نظرة ثنائية حادة وخاطئة لكل أنظمة المجتمع، وبالتالي يقترح برديو أنه ينبغي التخلي نهائياً عن تلك الثنائية الكلاسيكية: اقتصادي _ غير اقتصادي.

ـــــــــــ

(*)هذا المقال جزء من بحث منشور للكاتب ( بتصرف يسير) في المرجع التالي:

– حسني إبراهيم عبد العظيم، الجسد والطبقة ورأس المال الثقافي: قراءة في سوسيولوجيا بيير بورديو، مجلة إضافات( المجلة العربية لعلم الاجتماع) العدد 15 صيف 2011.

لمزيد من المعلومات حول بيير بورديو يمكن الرجوع إلى:

– أحمد موسى بدوي، ما بين الفعل والبناء الاجتماعي: بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديو، مجلة إضافات( المجلة العربية لعلم الاجتماع) العدد الثامن خريف 2009.

– بيير بورديو، أسباب عملية : إعادة النظر للفلسفة ، تعريب أنور مغيث ، دار الأزمنة الحديثة ، بيروت،1998

– عبد الله عبد الرحمن يتيم، بيير بورديو أنثروبولوجيا، مجلة إضافات ( المجلة العربية لعلم الاجتماع) العدد 14 ربيع 2011.

– عصام العدوني،السوسيولوجيا والمجتمع لدى آلان تورين وبيير بورديو، مجلة إضافات( المجلة العربية لعلم الاجتماع) العدد 12، خريف 2010.

– Loïc Wacquant, The Sociological Life of Pierre Bourdieu,

International Sociology , December 2002,Vol 17(4)

————

وحسب ويكيبيديا

پيير بورديو (1 أغسطس 1930 – 23 يناير 2002) عالم اجتماع فرنسي، أحد الفاعلين الأساسيين بالحياة الثقافية والفكرية بفرنسا، وأحد أبرز المراجع العالمية في علم الاجتماع المعاصر، بل إن فكره أحدث تأثيرا بالغا في العلوم الإنسانية والاجتماعية منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين[4]. بدأ نجمه يبزغ بين المتخصصين انطلاقًا من الستينيات بعد إصداره كتاب الورثة عام 1964 (مع جون-كلود پـاسرون) وكتاب إعادة الإنتاج عام 1970 (مع المُؤلِّف نفسه)، وخصوصا بعد صدور كتابه التمييز/التميز عام 1979. وازدادت شهرته في آخر حياته بخروجه في مظاهرات ووقوفه مع فئات المُحتجِّين والمُضربين. اهتم بتناول أنماط السيطرة الاجتماعية بواسطة تحليل مادي للإنتاجات الثقافية يَكفُل إبراز آليات إعادة الإنتاج المتعلقة بالبنيات الاجتماعية، وذلك بواسطة علم اجتماعي كلي يستنفر كل العتاد المنهجي المتراكم في مختلف مجالات المعرفة عبر التخصصاتالمتعددة للكشف عن البنيات الخفية التي تُحدِّد أنماط الفاعلية على نحو ضروري، مِمّا جعل نُقّاده ينعتون اجتماعياته بالحتمانية، على الرغم من أنه ظل، عبر كتاباته وتدخلاته، يدفع عن تحليلاته مثل ذلك النعت.

المفاهيم الأساسية

انتقد بورديو تغاضي الماركسية عن العوامل غير الاقتصادية، إذ أن الفاعلين المسيطرين، في نظره، بإمكانهم فرض منتجاتهم الثقافية (مثلا ذوقهم الفني) أو الرمزية (مثلا طريقة جلوسهم أو ضحكهم وما إلى ذلك). فالعنف الرمزي (أي قدرة المسيطرين على حجب تعسف هذه المنتجات الرمزية و، بالتالي، على إظهارها على أنها شرعية) دور أساسي في فكر بيير بورديو. معنى ذلك أن كل سكان سوريا، مثلا، بما فيهم الفلاحون سيعتبرون لهجة الشام مهذبة أنيقة واللهجات الريفية غليظة جدًا رغم أن اللهجة الشامية ليست لها قيمة أعلى بحد ذاتها. وإنما هي لغة المسيطرين من المثقفين والساسةعبر العصور وأصبح كل الناس يسلّمون بأنها أفضل وبأن لغة البادية رديئة. فهذه العملية التي تؤدي بالمغلوب إلى أن يحتقر لغته ونفسه وأن يتوق إلى امتلاك لغة الغالبين (أو غيرها من منتجاتهم الثقافية والرمزية) تعد أحد مظاهر العنف الرمزي.

الحقول الاجتماعية

يرى بورديو أن العلاقات الاجتماعية، في المجتمعات الحديثة، تنقسم إلى حقول، أي فضاءات اجتماعية أساسها نشاط معيَّن (مثلا: الصحافة، الأدب، كرة القدم، إلخ.) يتنافس فيها الفاعلون لاحتلال مواقع السيطرة (مثلا، يريد الصحافي أن يشتغل في أوسع وأقوى جريدة وبعدها يحاول أن يحصل على أعلى منصب في تلك الجريدة، إلخ.). فعلى غرار التصور الماركسي، يبدو العالم الاجتماعي، عند بورديو، ذا طبيعة تنازُعيَّة، بيد أنه يؤكد أن التنازعات المكوِّنة للعالم الاجتماعي تخص مختلف الحقول وليست مجرد صراع بين طبقات معينة وثابتة(مثلا، ليست بين الأغنياء والفقراء فقط، بل بين الاغنياء والاغنياء وأيضا بين الفقراء والفقراء).

الهابتوس[عدل] الهابتوس من المفاهيم الأساسية في العمل النظري عند بورديو. ويتحدد باعتباره نسق الاستعدادات الدائمة والقابلة للنقل التي يكتسبها الفاعل الاجتماعي من خلال وجوده في حقل اجتماعي بالعالم الاجتماعي حيث يعيش. ويترجم هذا المصطلح في العربية بلفظ التطبُّع أو السجيّة أو السَّمْت. ولعل اللفظ الأخير أقرب لأداء المعنى المطلوب، من حيث أنه يدل أصلًا على الهيئة أو الْحال، على الرغم من أن لفظ المَلَكة كما استعمله بالخصوص ابن خلدون يُمكنه أداء المعنى نفسه، خصوصا أن الأمر يتعلق بمفهوم يجد جذوره في فلسفة أرسطو[5]. ويلعب هذا المفهوم دورا مركزيا في عمل بورديو النظري، إلى جانب مفهومي الحقل والعنف الرمزي. فالفاعل الاجتماعي يكتسب، بشكل غير واع، مجموعة من الاستعدادات من خلال انغماسه في محيطه الاجتماعي تمكِّنه من أن يُكيِّف عمله مع ضرورات المعيش اليومي (مثلا، يُطوِّر الفلاح عادات ذهنية وسلوكية معينة يُطبِّقها على كل المشكلات التي يواجهها في وسطه). ويختلف الهابتوس باختلاف الحقول التي يكون الفاعل الاجتماعي طرفا فيها وباختلاف الموقع الذي يحتله في مجاله الخاص.

ولكن ما هي الأصول الفلسفية لمفهوم الهابتوس عند بيير بورديو؟ يقول محمد بقوح

يعتبر مفهوم الهابتوس مبدأ جوهريا ضمن المفاهيم الأساسية، التي تنبني عليها نظرية الحقل الاجتماعي، في إطار فهم آليات اشتغال الحقل المجتمعي وفق سوسيولوجيا بورديو. باعتبار أن كل ظاهرة اجتماعية حسب المنظور السوسيولوجي البورديوي هي بمثابة حقل اجتماعي مركب، ذي طبيعة شمولية معقدة، من حيث مكوناته التي تتعالق في داخله، على شكل قوى اجتماعية و اقتصادية و سياسية، تتصارع فيما بينها من أجل امتلاك السلطة، و فرض الهيمنة بالرأسمال، سواء المادي أو الرمزي، على كلية ذلك الحقل، اعتمادا من جهة على الإمكانيات الذاتية للقوة المهيمنة ( بكسر الميم )، كأن تعتمد على منجزها الفكري السياسي أو الاقتصادي المادي، و من جهة أخرى تستند بشكل يكاد يكون أساسيا على الإمكانيات الغيرية كعوامل رئيسية، في تحقيق الهيمنة السياسية و الاقتصادية، و بالتالي فرض سيادتها، كسلطة مسيطرة و مهيمنة على القوة الضعيفة و المهيمن عليها و التابعة لها. بمعنى آخر، نحن هنا أمام صراع سياسي تم حسمه بالهيمنة الاقتصادية، بين قوة اجتماعية فرضت ذاتها كسلطة قوية، تمتلك ما يكفي من عوامل و سبل القوة و السيطرة، ضد قوة اجتماعية، أو مجموعة من القوى التي تشكل تركيبة أو طبقة، تتميز بملامح اقتصادية و اجتماعية و ثقافية منسجمة نسبيا.

لعل هذا التوصيف التشكيلي و التكويني، ذي القدرة على تجميع الطاقة الدافعة إلى الأمام أو في اتجاه الخلف، حسب طبيعة الصراع الدائر، بين القوى المتفاعلة و المتصارعة داخل ما يسميه بورديو هنا بالحقل الاجتماعي، هو الذي يطلق عليه هذا الأخير مفهوم الهابتوس.

كما لا يخفى أن هذا المفهوم المنهجي، الذي استعمله بورديو كإجراء أساسي، في العديد من تحاليله الاجتماعية الغنية، لم يكن وليد كتاباته في القرن العشرين، بالرغم من أنه ساهم بشكل كبير في تطوير و تحسين قوة المفهوم الإجرائية و المنهجية، إلا أنه سبق للعديد من المفكرين الفلاسفة، أن تناولوا مفهوم الهابتوس في كتاباتهم الفلسفية، بشهادة بورديو نفسه في كتابه إعادة الإنتاج. و بالتالي فيمكن القول أن بورديو، يحسب له السبق العلمي في تحويل المفهوم أعلاه، من الاستعمال الفلسفي المعرفي، إلى التوظيف و الاستخدام السوسيولوجي المادي، في إطار صراع القوى المجتمعية، من أجل فرض السلطة، و ربح رهان الهيمنة.

و من الفلاسفة الأولين الذين انتبهوا إلى مفهوم الهابتوس، نذكر الفيلسوف الإغريقي أرسطو، الذي استعمل المفهوم باعتباره هيئة خارجية و استعداد جسدي. في حين يرى الفيلسوف الألماني في لحظة فلسفية متقدمة زمنيا، أن مفهوم الهابتوس يرتبط بمخزون من المعارف، التي تحرك قدرات الإنسان. أما الفلسفة الهيغلية حديثا، فتذهب إلى مذهب فلسفي مختلف، و مركب مما هو خلقي و سياسي، بحيث أنها أسست معنى المفهوم، على أساس الاستعداد الخُلقي و الخلْقي، كما يقول بورديو، امتثالا لأخلاق الواجب. في المقابل، يفهم لايبنتز نفس المفهوم انطلاقا من فكرة حرية الآلة، في حين يربطه ميلوبنتي بفكرة قبلية التفكير. غير أن مفهوم الهابتوس، سيصبح عند فيتغنشتاين عبارة عن معرفة عملية، يتم بها ترويض الجسد اجتماعيا.

هكذا يستكمل مفهوم الهابتوس، كمفهوم فلسفي في أصوله الأولى و تطوراته اللاحقة، دورته المعقدة الكلية العامة، عبر مجموعة من التجارب الفلسفية القديمة و الحديثة، ليتخذ عند بورديو في النهاية حلته العلمية الاجتماعية، ذات الأبعاد المعرفية العميقة الشمولية، في إطار النظرية الواقعية المادية، و القراءة العلمية و الاجتماعية للمعطى المجتمعي الكلي و المركب المعقد.

الانعكاسية[عدل] ظل بورديو يؤكد أن مكتسبات البحث العلمي يجب أن تُسلَّط على تحليل شروط اشتغال الباحث نفسه بما هو ذات مُنتِجة للمعرفة، أي لا بد من ممارسة تفكير انعكاسي على ضوء نتائج العلم، خصوصا العلم الاجتماعي. ومن هنا تأتي ضرورة أن يقوم الباحث الاجتماعي بتحليل عمله وخطابه ونشاطه تحليلا انعكاسيًا (ذاتيًا). ولعل أبرز تطبيق لهذا يوجد في كتاب الإنسان الأكاديمي الذي تناول فيه بورديو مجموع الشروط التي تُحدِّد بروز واشتغال المتخصص كأستاذ جامعي أو مثقف أكاديمي. وتتمثل أهمية الانعكاسية في كونها تجعل الباحث يستعمل الاكتشافات المترتبة على ممارسته العلمية ليغربل دوره وليكشف العوامل الناتجة عن تاريخه الشخصي التي تَشرُط حاله كذات مفكرة والتي تؤثر على ممارسته العلمية وتُشوِّش رؤيته للمجتمع بدون وعي منه في غالب الأحيان. ولذا يعد التحليل الانعكاسي، بما هو تحليل-اجتماعي، شرطًا لا غنى عنه لكل ممارسة علمية حقيقية.

بيير بورديو، سوسيولوجي فرنسي ” 1غشت 1930م- 23يناير2002م”، بزغ نجمه في سماء المختصين سنة 1964 عندما نشر كتابه “الورثة ” الذي ألفه مع جون كلود باسرون،

إلا أن شهرته ستزداد أكثر فأكثر عند إصداره لكتابه التمييز – التمييز سنة 1979 ، كما كان محط اهتمام الوسائل الإعلامية الفرنسية سنة 1968 عندما شارك في الإضرابات الطلابية،التي كانت بمثابة نقطة تحول في الميدان التعليمي الجامعي الفرنسي.

ما يطبع النظرية الاجتماعية عند بيير بورديو، كونها تحاول إعادة إنتاج المجتمع ضمن عالم رمزي،يحمل في طياته بعدا إمبريقيا، وقد عبر عن ذلك في مقولته الشهيرة: “لنظرية بدون بحث إمبيريقي خواء، والبحث الإمبيريقي بدون نظرية هراء”.

إن سوسيولوجيا بورديو حريصة حرصا شديدا على ضرورة تحويل السوسيولوجيا إلى علم مثل باقي العلوم، له لغته الخاصة به وقوانينه ومبادئه ومفاهيمه التفسيرية ونظرياته القائمة بذاتها، ولذلك لا نجده يتردد في استخدام كل الأدوات والأسلحة الممكنة، لتحويل الخطاب السوسيولوجي إلى خطاب علمي ممنهج، فهو بذلك يوجه “النقد الصارم لمجموعة من النزوعات المنتشرة كثيرا بين علماء الاجتماع، والتي أساءت إلى هذا العلم ومنعت تطوره في اتجاه بناء نظرياته كالنزعة الاقتصادية “التحليل الماركسي” التي تفسر كل شيء بالعودة إلى الاقتصاد، والنزعة الوصفية التي تكتفي بملاحظة الوقائع والظواهر الاجتماعية دون ان تفسر في النهاية أي شيء”.

فبورديو لا ينظر إلى المجتمع كظواهر اجتماعية جاهزة يقوم الدارس بوصف أوجهها وأجزائها في وضعها الخام، بل كموضوع للبحث العلمي، بل بعبارة أخرى فهو ينظر إليه كعملية بناء تقوم على التمييز بين مجموعة من الحقول المختلفة، بحيث لا يمكن فهم مستوياتها إلا بالنفاذ إلى نسق من العلاقات الداخلية الجوهرية التي كانت بعيدة من قبل عن المساءلة .، فموضوعات العلم لا توجد على نحو جاهز وبشكل مباشر في الواقع، ولا يمكن تفسيره انطلاقا من التمثلات الحاضرة عند جميع الأفراد التي لها ارتباط بالحس المشترك . ومن هذا المنطلق يقول بيير بورديو “أن تشيد الموضوع العلمي يعني أولا وقبل كل شيء قطع أواصر الصلة بالحس المشترك أي ببعض التمثلات التي يقتسمها الجميع “…” فماهو مشيد مسبقا يوجد في كل مكان، ويجد السوسيولوجي محاصرا به مثل جميع الأفراد، فهو ملزم بأن يعرف عالما ” العالم الاجتماعي” يعتبر هو نفسه نتاجا له” . – ببيير بورديو- الشك الجذري – مجلة الملتقى – العدد 9-10 السنة 2002 ص 102.

لم يتوقف نقد بيير بورديو للتصورات الماركسية ورفع الستار عن عوائقها بل ذهب إزاء ذلك إلى البحث عن إجابات سوسيولوجية للظاهرة الاجتماعية عن طريق ابتكاره لمجموعة من المفاهيم الأساسية:

* مفهوم الحقل: من الإبداعات التي ارتبطت باسم بيير بورديو نحته لمفهوم الحقل الاجتماعي، فقد رفض تصور ماركس للمجتمع كوحدة متكاملة منسجمة تعيش حالة من الصراع الأبدي بين طبقاته، بل فضل الجهاز البوردياوي تقسيم المجتمع إلى حقول لها استقلالها النسبي ومنطقها الخاص بها بعيدا عن كل النزاعات المختزلة للوقائع والحقائق الاجتماعية ” كالحقل السياسي، الحقل الاقتصادي، الحقل الثقافي …”، ففي كتابه “أشياء مقولة” والذي نشره سنة 1987 يرى أن “العمل الذي أعده حول نظرية الحقول، والتي يمكن نعتها بتعدد العوالم، ستنجز بواسطة التأمل حول تعددية المنطق الذي يتوافق مع العوالم المختلفة، بمعنى الحقول كأماكن تشكل فيها الحس المشترك، أماكن مشتركة، أنساق نموذجية، لا يمكن اختزال بعضها في البعض الآخر”.

إن هذا التقسيم يمكن عالم الاجتماع من دراسة المجال والتعرف عليه في جوهره كما هو، وذلك برصد مختلف معطياته وأوضاعه ومؤشراته، دون الوقوع في الأحكام العامة. أو بإيضاح أكثر الحقل عند بيير بورديو ليس مجرد تمثل ذاتي أو بناء نظري للعالم، بل على العكس له وجود واقعي مادي، تعكس صورته المؤسسات التي تعبر عنه وتحدد كيانه، لكن ليس بعيدا عن مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين الذين يعتبرون بمثابة عملاء قبلوا استثمار ذواتهم وإمكاناتهم المادية والمعنوية داخل حقل معين، بل أكثر من ذلك سمحوا لأنفسهم أن يتعرضوا لشتى أنواع المنافسة والصراع لكن ليس بصورة مادية بل بصورة رمزية.

يتميز الحقل إذن بالخصائص التالية:

* كل حقل هو عبارة عن سيرورة تاريخية، فهو يمر بعدة مراحل طويلة وبطيئة، وصراعات متعددة، الهدف منها الحصول على الاستقلال الذاتي، ففي كتابه “أسباب عملية” ضرب المثل بيير بورديو بالحقل الأدبي الفرنسي الذي لم يكتمل بشكل عملي إلا في أواخر القرن التاسع عشر مع غوستاف فلوبير”1″، وذلك بفعل تعميم التعليم وتشجيع القراءة، كما ظهر كتاب متخصصين في ميدان الأدب ” التيار الواقعي – التيار الرومانطيقي”، لا يملكون عملا يعيشون منه إلا من النشر والمكتبات التجارية…إلخ.

* كل حقل يحمل في ثناياه نمطين من الصراع، الأول داخلي بين عملائه وفاعليه الذين يتنافسون من أجل أخذ مراكز القوة والتعبير عن الحقل وتمثيله، واحتكار منافعه التي يجنيها، ومن جهة أخرى يخضع الحقل للصراع بين ممثليه القدماء أو كما يسميها بورديو “الأسماء المكرسة “والوافدين الجدد عليه . أما الثاني فهو صراع خارجي بين الحقل برمته أي ببنيته الكاملة وباقي الحقول المنافسة، ولكن في نظر بورديو لا يمكن الحديث عن هذا النوع من الصراع إلا إذا توفر حد أدنى من المصالح المشتركة بين مختلف العملاء الذين ينتمون إلى الحقل الواحد.

إن بنيوية بورديو حاضرة هنا، بل هي بنيوية تكوينية، فالحقل في كلمتين بنية مبنية Structure structuré أي بنية موضوعية مستقلة ومحايدة عن وعي وإرادة الأفراد وتمثلاتهم من جهة ومن جهة أخرى فالحقل يتكون تاريخيا عبر مسلسل استقلال طويل.

2- مفهوم الهابيتوس: في كتابه الحس العملي تطرق بيير بورديو إلى مفهوم الهابيتوس فعرفه على أنه نسق من الاستعدادات المستمرة والقابلة للتحويل والنقل، بنى مبنية مستعدة للاشتغال بصفتها مبادئ مولدة ومنظمة لممارسات وتمثلات”. فالأبيتوس في دلالته وصيغته النهائية هو “المجتمع وقد استقل في الجسم عن طريق سيرورة التربية والتنشئة الاجتماعية والتعليم والترويض، فالمجتمع هنا بكل قيمه وأخلاقياته، بكل محددات السلوك والتفكير والاختيار… إنه ذلك التاريخ الذي يسكن الأشخاص في صورة نظام قار للمؤهلات والمواقف”.

الأبيتوس عند بيير بورديو دليل على قوى الأصل في الوسط الاجتماعي، وهي دعوة إلى التقريب بين الحتمية الاجتماعية من جهة والفردانية من جهة أخرى، إنه يسعى إلى كشف ماهو خارجي – داخلي، كشف المشترك في البحث عما هو فردي، فالبنيتين الداخلية والخارجية هما صورتين لحقيقة واحدة، للتاريخ المشترك، ذلك التاريخ المنقوش في الذات وفي الأشياء.

3- مفهوم الرأسمال: انتقد مرة أخرى الجهاز البوردياوي النظرة الماركسية للرأسمال التي حصرت هذا المفهوم في الجانب المادي، واعتبرت المجتمع ماهو إلا صراع مستمر بين الطبقات الاجتماعية في إطار مادي تاريخي، مع العلم أن المجتمع تتنافس فيه مجموعة من الرساميل، الكل يسعى إلى تحصيلها ومراكمتها واستثمارها في نفس الوقت، بعض هذه الرساميل يمكن أن تتحول إلى رأسمال رمزي، حتى يتم الاعتراف بها اجتماعيا، تصبح بذلك مصدرا لسلطة مشروعة فعالة في لحظات الصراع، هذه الأنواع هي بالإضافة إلى الرأسمال الرمزي، هناك الرأسمال الاجتماعي، الثقافي، …

*- الرأسمال الثقافي: إنه مجموع المعارف والكفايات والمهارات من مختلف الأصناف النظرية والعملية في إطار ثقافة معينة، واستثماره في حقل اجتماعي معين ، يجلب لمالكه قيمة مضافة مادية أو رمزية أوهما معا.

*- الرأسمال الاجتماعي: هو مجموع الثروات الفعلية أو المفترضة التي يتوفر عليها فرد ما أو جماعة معينة بسبب امتلاكه لشبكة مستمرة من العلاقات، ومن المعارف والاعترافات المتبادلة الممأسسة تقريبا، أي مجموع الرساميل والسلطات التي تخول لشبكة ما إمكانية تداولها. ينبغي التسليم بأن الرساميل يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة، إذا ما تطلب الأمر تفسير بنية وحركية المجتمعات المتمايزة.

4 – مفهوم العنف والسلطة الرمزيين:

لكي نفهم بشكل واضح استعمال هذين المفهومين عند بورديو لا بد من الوقوف أولا عند التصور الماركسي للعنف والسلطة، وهنا سنأخذ أحد النماذج الواضحة في علم الاجتماع الألماني والتي تعتبر محطة أساسية في قلب التنظير السياسي، إنه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر”2″، يذهب هذا الأخير في نفس تصور ماركس للعنف، فيعتبر أن العنف المادي –أو بتعبير بورديو العنف البوليسي- تربطه علاقة حميمية بالدولة فمنذ القديم اتخذت التجمعات السياسية المختلفة … العنف المادي وسيلة عادية للسلطة. وعلى العكس من ذلك يجب أن نتصور الدولة المعاصرة كجماعة بشرية تطالب بحق احتكار استعمال العنف الفيزيائي المشروع لصالحها “ماكس- فيبر رجل العلم ورجل السياسة – بيروت – دار الحقيقة – 1982 ص 46.

إن هذا التصور لعلاقة العنف بالسلطة يظل قاصرا من وجهة نظر بيير بورديو، فالعنف الرمزي بدوره وسيلة لممارسة السلطة فهو ” شكل من أشكال السلطة تمارس على فاعل إجتماعي بتواطؤ منه، وكيفما كان الحال فهذه الصياغة خطيرة، لا تفتح الباب أمام مناقشات مدرسية حول مسألة معرفة ما إذا كانت السلطة تأتي من أسفل وإذا ما كان المسود يرغب في الحالة المفروضة عليه “…” فإن أشدها “أشكال العنف ” هو ذلك الذي يمارس في نظام الأشياء “- بيير بورديو- أسئلة علم الاجتماع ص25

إن العنف الرمزي حسب بيير بورديو هو عنف غير مرئي، لطيف ولين وعذب، يقوم على إلحاق الضرر بالآخرين عبر اللغة والتربية…، إلى جانب ذلك يذهب بيير بورديو في كتابه “إجابات” إلى انه “يمكن ان يحقق العنف الرمزي نتائج أحسن مما يحققه العنف السياسي البوليسي…” وهذا هو جوهر اختلاف بيير بورديو مع التيار الماركسي، وهنا يعود في نفس المؤلف السابق إلى التصريح على ” أن احد اكبر مظاهر النقص في الماركسية هوانها لم تخل مكانا لمثل هذه الأشكال اللطيفة من العنف – أي العنف الرمزي – التي هي فاعلة ومؤثرة حتى في المجال الاقتصادي”.

تتمتع إذن السلطة الرمزية بمجموعة من المميزات والخصائص:

– لها القدرة على تكوين المعطى عن طريق العبارات اللفظية.

– لها قدرة على الإقناع، وإعطاء تصور حول العالم أو تحويله، ومن ثم قدرة على تحويل التأثير في العالم وبالتالي – العالم نفسه.

– تعتبر بمثابة عصا سحرية تمكن من بلوغ ما يعادل قوة طبيعية أو اقتصادية، وذلك بفضل قدرتها على التعبئة.

السلطة الرمزية هي شكل من أشكال السلط الأخرى.

*- التلفزة كنموذج للعنف الرمزي: التلفزة هي ذلك الضيف الغريب الذي دخل بيوتنا ومجتمعنا، فلم يعد ضيفا بل جزءا لا يتجزأ من واقعنا الاجتماعي، بل أطلق عليه علماء الإجتماع “بالضيف الإجباري”. إن العنف التلفزي يبدو واضحا من خلال سلسلة البرامج والفقرات التي يتناولها تباعا، فبورديو ينطلق في كتابه “في التلفزة” الذي نشره سنة 1996 من فكرة أساسية مفادها أن التلفزة أداة للقمع، وذلك راجع إلى الكم الهائل من الثقافات التي يعرضها هذا الجهاز والتي في أغلب الأحيان ما يميل الناس إلى تصديقها بهدف البحث عن نموذج لديموقراطية مباشرة. إن جهاز التلفاز بهذا المعنى البوردياوي ليس الوسيلة الناجعة لغذاء الفكر وإبداء الرأي، بل هي وسيلة لتصدير المعلومات كوجبات خفيفة وسريعة مقترنة بإيديولوجيات خفية.

يصرح بيير بورديو في كتابه “التلفزيون وآليات التلاعب بالعقول”: “أحد المشاكل الكبرى التي يطرحها التلفزيون هي العلاقة بين التفكير والسرعة. هل يمكن التفكير أثناء اللهثات بسرعة؟ وهكذا حصل التلفزيون على مفكرين “على السريع”، عندما أعطى مجال الحديث لمفكرين أجبرهم على أن يفكروا بسرعة متزايدة. مفكرون يفكرون بأسرع من ظلهم.”

*-المؤسسة التعليمية كصورة من صور العنف الرمزي

تنطلق المقاربة الإمبريقية للمؤسسات التعليمية في الجهاز المفاهيمي لبيير بورديو من مبدأ تكافؤ الفرص، فإذا كانت المؤسسة التعليمية كحقل يتمتع باستقلال نسبي له قوانينه الخاصة ، يستمد مادته الخام”التلاميذ” من المجتمع الذي ينتمي إليه بجميع مكوناته الثقافية، من عادات وتقاليد،أو بعبارة بورديو مجموع “الجينات المتوارثة”، فإنها تعمل على ترسيخ هذه المكونات عن طريق شحن التلميذ منذ طفولته بمجموعة من القيم التي لا تبتعد في مضمونها عن عادات وتقاليد المجتمع الذي تنتمي إليه بشكل غير ملموس ومرئي،لتعطينا مجتمعا “مربى” سيعمل في ما بعد بدوره على إمداد هذه المؤسسات بالمادة الخام وهكذا دواليك، وفي حال فشلت عملية التربية فإن المؤسسة تضطر لإعادة إنتاجه عبر مفعول ارتجاعي.

إلا أنها في نفس الوقت تعمل على تكريس التفاوتات الرمزية- المادية لدى الطبقات الاجتماعية، فإذا أخذنا مثال اللغة مثلا فإن التلميذ الذي يملك رأسمال مادي مرتفع تجده يختزن رصيدا معرفيا هاما مقارنة مع الفقير، وبذلك فالأسرة تستثمر الرأسمال المادي لتحوله إلى رأسمال ثقافي، فالأول تجده يتعامل بواسطة بروتوكول لغوي خاص به يعبر عن مستواه الثقافي، وبذلك تكون فرصة الغني أكثر بكثير مما لدى الفقير. إن عدم تكافؤ الفرص l’inégalité des chances هو قمع ذهني تقوم به المؤسسة بتواطؤ مع المجتمع دون أن نحس أو نشعر به.

5- مفهوم الإنعكاسية: الوسيلة الأولى التي يجب أن يتوفر عليها الباحث وهو يحاول القيام بتحقيقه حول الظاهرة الاجتماعية، تتمثل في ما يدعوه بورديو بالانعكاسية، أي أن يعكسا المحقق ذاته وهو يحاول تطبيق منهجه ومبادئه على عمله بنفسه. إلا أن دعوة بورديو تضيف شرطا أساسيا في عمل هذا المفهوم، هو ان تنطلق هذه الذات المنعكسة على ذاتها من الفعل، ورد الفعل يتأسس على الممارسة المهنية أو على تصور سوسيولوجي يفتح الباب أمام الاستحواذ والسيطرة على مختلف الحوارات.

إن الحياد المعرفي و الإبستمولوجي في الدراسات الوضعية – في نظر بورديو- بمثابة حلم، يحمل وراءه مفارقة بين علم يسعى إلى بناء نظريات علمية سوسيولوجية، عبر الانطلاق من فرضيات ومحاولة التأكد منها، وعلوم أخرى لا تبالي بهذه البناءات والنظريات.

أخيرا، يمكن الإشارة إلى أن بيير بورديو وضع نظرية تحاول إعادة النظر في الآليات التي تبناها علماء الاجتماع في فترة كان العالم يعيش فيها حالة مخاض عسيرة، فأمام الحروب الدامية، من جهة، والتقدم العلمي والتكنولوجي المطرد،من جهة أخرى، سيتبلور فكر جديد قائم على العقلنة والتي عرفها ماكس فيبر “اختيار أنسب الوسائل للوصول إلى أنسب الأهداف”، وهذا ما حاول تأكيده المهندس وعالم الاقتصاد والسوسيولوجي الإيطالي فيلفريدو باريتو “3”، حيث ذهب إلى أن مختلف سلوكات الأفراد داخل المجتمع ترتكز على العواطف والأحاسيس، في غياب التفكير العقلي كان يعتقد أن النخب السياسية تحافظ على سلطتها بالمناورات وأساليب الإكراه التي تخاطب العقل لا العاطفة.

في موقف علم الاجتماع من التدين

لحسن محسن خوخو

يمكن أن نلخص الصعوبة الإبيستيمولوجية، التي كانت تعترض الدراسة العقلانية للدين، في السؤال التالي: كيف نستطيع أن نتخذ الدين، باعتباره ظاهرة مقدسة، موضوعا للدراسة العقلانية؟ ألا تنطوي عملية دراسته على إلغاء خصوصيته كظاهرة مقدسة، على اعتبار أن الدراسة العقلانية، لن تستطيع القيام بدورها، إلا بعد “تدنيس” مواضيعها على أرضية التاريخ؟ بمعنى كيف يمكن بحث موضوع الدين، عقلانيا، وهو يقوم على أصل غير دنيوي؟ أليس في عملية نقله من مجال المقدس، إلى مجال المدنس، إلغاء له، كظاهرة خاصة ومتميزة، وإفراغ الدراسة من موضوعها؟

لقد أدت هذه الصعوبة في دراسة الدين، إما إلى مقاربته بشكل تأملي، أسفرت في أحسن نتائجها عن إضفاء المزيد من القداسة والغموض على الظاهرة الدينية، وإما إلى تجاهله وإلغائه من الاهتمام، واعتباره إما “وهميا” وجب إزالته، أو “عصابيا” نفسيا يعانيه الإنسان (Marx, Freud ).

إلا أن أهم بداية لتجاوز هذه الصعوبة أمام دراسة الدين، عقلانيا، كانت مع ظهور علم الاجتماع وبداية النظر لقضايا لمجتمع والتاريخ، من وجهة نظر مغايرة للسابق، وبأدوات معرفية ومنهجية قريبة من حرارة الحياة الواقعية للبشر. ولعل أهم مؤشر على هذه البداية، هو اعتبار الدين ظاهرة سلوكية، تهم العلاقات الاجتماعية للفرد داخل محيطه الاجتماعي. هكذا تحول الموضوع من دراسة الدين، إلى دراسة ظاهرة التدين. فما يهم عالم الاجتماع، ليس الدين كإيمان روحي للفرد والجماعة، ومعتقدات تجيب على قلق الإنسان أمام العالم والمصير الوجودي، بل ما يهمه هو المظهر الاجتماعي والثقافي الذي يأخذه هذا الإيمان، على مستوى الحياة العامة للمجتمع، والتجسد المؤسساتي والتنظيمي، الذي يترجم هذه المعتقدات، إلى معاني تاريخية، وسلطة دنيوية.

على أساس هذا التحول في الرؤية المنهجية للدين –وإن كان تحولا لم يأت دفعة واحدة- أظهر علم الاجتماع، منذ بدايته، اهتماما كبيرا بالتدين. فكل الرواد الأساسيين لهذا العلم، أبانوا عن انشغال بالغ بمعنى الدين ووظيفته في المجتمعات الإنسانية. هكذا نجد كلا من كونت ودوركايم وفيبر، قد خصصوا كتبا مركزية، أوأجزاء مهمة من كتبهم لموضوع الدين.

وإذا كان علم الاجتماع، قد جاء إثر ثورتين أساسيتين، عرفهما الغرب الأوروبي: الثورة الصناعية ثم الثورة الفرنسية، هاتان الثورتان اللتان أحدثتا تغيرات جذرية في كافة النظم التاريخية للمجتمع الأوروبي، حيث جاءتا بأخلاق بورجوازية جديدة، وطرق إنتاج جديدة، وبأسس اجتماعية للدولة وللتنظيمات لم يسبق أن عرفها المجتمع من قبل، إذا كان علم الاجتماع الابن الشرعي لهذه التغيرات، فإنه عمل منذ البداية على تقديم جواب على السؤال التالي: كيف يمكن لمجتمع مثل المجتمع الأوروبي، القائم على القيم الفردانية، أن ينجح في البقاء متلاحما ومتوحدا؟ كيف يمكن للنظام الاجتماعي أن يصمد في مجتمع قائم على أساس مشروعية توسيع المصالح الفردية، بدون أن تؤدي هذه المصالح إلى تدمير المجتمع؟

على أساس هذا التساؤل، انطلق البحث عن الأشكال الحقيقة للتراضي الاجتماعي، والتي تشكل لحمة المجتمع، وتسمح بحد أدنى من الانسجام يمكن بدوره من تحقيق نزاعات وتحولات، دون تدمير المجتمع. وكانت إحدى هذه الأشكال الأساسية هي الدين.

ـ كونت والوضعية:

كان الهم الأساسي لأوكست كونت هو تحديد الأساس النظري للفيزياء الاجتماعية –علم الاجتماع- باعتباره علما جديدا، قادرا على كشف القانون الذي يحكم اشتغال وتطور المجتمع، انطلاقا من الأنواع البسيطة، حتى الأشكال الأكثر تعقيدا لتنظيم الحياة الاجتماعية. وقد قاده بحثه إلى الإقرار بوجود ثلاثة مراحل أساسية تحكم تطور المجتمع الإنساني، وتحدد، في كل مرحلة،نمط الحياة فيه. في المرحلة الأولى، وهي اللاهوتية، يرى كونت أن الإنسان فيها كان يعتمد على رؤى ومبادئ دينية لتفسير عالمه الاجتماعي، بمعنى أن هذا الأخير، يجد معناه في عالم فوق-اجتماعي، إلهي. المرحلة الثانية، هي المرحلة الميتافيزيقية. يرى كونت، أن الإنسان كان في هذه المرحلة، أكثر تقدما مما كان عليه في السابقة، وفيها حاول اعتماد مبادئ فلسفية، تجريدية، لتجاوز تعقيد الحياة الاجتماعية التي تعلو المجتمع الإنساني. لقد بحث الإنسان عن تفسير للوجود لا يكون خارج هذا الوجود نفسه، ولكن انطلاقا من عناصر بسيطة من الطبيعة. فالنظام الاجتماعي يفهم هنا على أنه قائم على النظام الطبيعي. المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الوضعية، ويسيطر فيها العلم. لقد وصل الإنسان، مع هذه المرحلة، في نظر كونت، إلى مرحلة صار التفسير العلمي فيها، (أي ملاحظة الوقائع الوضعية وتفسيرها بقوانين تحكم سيرها)، هو التفسير الوحيد للعالم، سواء الاجتماعي أو الطبيعي.

من خلال هذه المراحل، نفهم أن الدين عند كونت لم يدرس في حد ذاته. بل باعتباره مرجعية لتفسير العالم، استعملها الإنسان في إحدى مراحل نموه الفكري والاجتماعي. الدين بهذا المعنى، هو استراتيجية اجتماعية من أجل خلق تراض معين. كل مجتمع، كل تنظيم، يسعى إلى البحث عن توازن من خلال قيم مشتركة، ورؤى للعالم واحدة. فالدين عند كونت، وعند دوركايم كما سنرى، هو إرضاء حاجة عميقة عند الإنسان، حاجة من النمط المعرفي والسلوكي، تمكنه من تحقيق انسجام ضروري لبقاء الحياة، وفي مرحلة معينة من تطور حياته. هذا الفهم الوضعي للدين، هو الذين أدى بكونت، في أواخر حياته، إلى الدعوة لدين جديد، يلم شمل المجتمع الأوروبي، الذي كان يهدده التمزق، دين أساسه العلم.

ـ دوركايم والوظيفية:

منذ كتابه الانتحار (1897)، اكتشف دوركايم الدين، من خلال الدور الذي يلعبه في حياة ومواقف وسلوك الأفراد والجماعات. لذلك نجده سنة 1912، يكتب بحثا هاما حول الموضوع، عنونه بـ: Les formes élémentaires de la vie religieuse (الأشكال الأولى للحياة الدينية). يعرف دوركايم الدين في هذا الكتاب قائلا: “الدين هو منظومة متلاحمة من الاعتقادات والممارسات المرتبطة مع أشياء مقدسة، بمعنى مفصولة، ممنوعة، معتقدات وممارسات تجمع في جماعة أخلاقية واحدة، تسمى الكنيسة، كل أولئك الذين ينخرطون فيها” (ص65، طبعة سنة 1985). ويمكن تلخيص خاصيات المقدس عند دوركايم على الشكل التالي: 1) انفصال الشيء أو الفكرة عن الواقع لتصبح مختلفة جذريا عن المدنس الواقعي. إن المقدس عنده هو المدنس الذي تغير طبيعته ودلالته بفضل إرادة الإنسان. من هنا فإن الإنسان هو الذي يخلق وينتج المقدس. 2) هذا الانفصال ناجم عن سيرورة اجتماعية. 3) يخلق النظام الاجتماعي، في اللحظة التي يستطيع فيها الإنسان أن يعزل، داخل المجتمع، “مكانا للقوة” (Un lieu de puissance)، وذلك لغرض شرعنة القواعد والقيم الجماعية التي تفرض لضمان حد أدنى من الانسجام الاجتماعي.

هكذا، فإن الدين عند دوركايم، هو الشكل المنظم، والمؤسساتي للمقدس، من جهة، وهو نمط لإنتاج المعايير الجماعية والوعي الاجتماعي، من جهة ثانية. وهو بالتالي، ما يضمن ويحقق الاندماج الاجتماعي. من هنا أهمية الطقوس الدينية، التي تبقي على الوعي الجمعي في حالة صحو دائمة.

ويمكن أن نشير إلى التمييز الذي يقيمه دوركايم بين الدين والسحر. فإذا كان هذا الأخير، هو مجموعة من الطرق، غير العقلانية من وجهة نظر العلم والتقنية، والتي من خلالها يبحث الأفراد للوصول، أو لتجنب، بعض العقلانية من وجهة نظر العلم والتقنية، والتي من خلالها يبحث الأفراد للوصول، أو لتجنب، بعض نتائج نشاطاتهم (M.Mauss: 1983) فإن هذه الطرق والسلوكات، لم تستطع أن تنتج مؤسسات مثل الكنيسة، بل فقط تكتفي بإنتاج علاقة بين الساحر وزبونه، على عكس الدين الذي استطاع إنتاج مؤسسات وتنظيمات (E.Durkheime:1985، ص61).

ـ تلكوت بارسونز وتطور الوظيفية:

من المعروف أن الدين لا يحتل مكانة مركزية في ابحاث بارسونز السوسيولوجية. ويمكن القول إن نظريته تتأرجح باستمرار، بين محاولة فهم الواقع من وجهة نظر الفرد الفاعل، وضرورة فهم الإمكانية التي تتوفر عليها المنظومة الاجتماعية للاشتغال المنظم رغم تعقدها. ففي كتابه: (La structure de l’action sociale :1937)، وهو أول عمل ممنهج لبارسونز، يبين أن العلاقات بين الفعل الفردي والمنظومة، هي علاقات ممكنة، نظرا لوجود مرجعية مشتركة، بين توجهات الفرد الأخلاقية والقيمية، والأطر الموجود قبله، والتي من داخلها يتصرف الفرد. إن التوجهات الذاتية، والأنماط الموضوعية للفعل، كلاهما ينتميان، إلى ما يسميه بارسونز المنظومة (Le système). الفعل إذن ممكن كمنظومة. هذا الطرح سوف يجد شكله الواضح في كتابين أساسيين لبارسونز: الأول هو Le système sociale سنة 1951، والثاني هو: Théorie de l’action et condition humaine سنة 1978. ويمكن تلخيص أطروحة بارسونز كالتالي: إن المنظومة الاجتماعية تنظيم معقد تتم فيه تبادلات مكثفة ومستمرة بين الغريزة والإخبار، بين الطاقة والضبط، بين التشتت والنظام. وينظم التبادل على مختلف المستويات، من البسيط حتى الأكثر تعقيدا: من المستوى الذي يسود فيه الضبط المباشر، إلى المستوى ذو الآليات المعقدة للضبط، حيث مفروض على الفرد أن يتمثل أنماطا وقيما أخلاقية، والتصرف وفق أفعال محددة ومحدودة. إن التنوع اللامتناهي للاختيارات الفردية، تنوع قائم على أولوية المصالح، أمام القيم المشتركة، هو تنوع محدود فقط بوجود المؤسسات الاجتماعية التي تنسخ، بتعبير بورديو، في وعي الأفراد، منظومات رمزية معممة للفعل.

وهكذا، فإن الدين يأخذ دورا حاسما بمجرد ما يمنح للمنظومة موردا للشرعنة الفعالة التي لا ترقى أية منظومة أخلاقية أخرى لأن تمنحها. إنه يلعب وظيفة مهمة وعالية في ضبط المنظومة الاجتماعية.

ولعل هذا ما يجعلنا نفهم، دفاع بارسونز، في أواخر الستينات، عن الدور الذي لعبته المسيحية في تطور السيرورة الديمقراطية، خاصة في المنظومة السياسية الأمريكية. ثم قوله بأن الدين لن يعرف الزوال، وأن التحولات مهما وقعت، سوف لن تؤدي سوى إلى تغيير مضامينه الاجتماعية. إن الدين، في نظر بارسونز، إذا كان لا يعرف النهاية، فلأنه بنيويا يقوم بإشباع حاجيات توازن المنظومة في جميع مظاهرها.

ـ بورديو والحقل الديني:

في دراسة حول الحقل الديني، يحاول بورديو (1971) أن يوفق بين وجهة نظر كل من ماركس وفيبر حول الدين. الفكرة الأساسية لهذه الدراسة يمكن عرضها على الشكل التالي: الحقل الديني هو مجموعة من الخيارات الرمزية التي تهم مجال المقدس. حول هذه الخيراات تمارس سلطة الإنتاج، التعريف،وإعادة الإنتاج لفائدة جماعة مختصة في المقدس. هذه السلطة، ذات الطابع الاعتباطي، تؤدي إلى خلق تراتبية معينة، تقوم على سلطة-معرفية تحدد ما هو أجدر بالاعتقاد. نتيجة كل هذا، يوجد اختلاف دائم، في المواقع، بين المتخصصين في المقدس، وغير المتخصصين. هؤلاء هم الأوائل الذين تنسخ فيهم منظومة من التصورات والقيم والاستعدادات التي تمكن، من جهة، ضمان الشرعية الداخلية للحقل الديني، ومن جهة أخرى إعطاء الأفراد منظومة من الدلالات، بغرض أن تفسر لهم “كيف ينقدون أرواحهم”، وكيف “ينجحون في الحياة”.

إن اختلافات الحقل الديني الداخلية، تحمل نزاعات خفية، يمكن أن تظهر، مثلا، عندما تحاول جماعة من غير المختصين في المقدس، أن تعطي تعريفا بديلا عن تعريف المتخصصين في المقدس، تعريفا مغايرا، يخص الرأسمال الرمزي الذي يتسرب، مع مرور الزمن، من الحقل الديني. بالطبع، إن استقلالية هذا الحقل، ليست مطلقة، إذ أنه مرتبط بعلاقات مع الحقول الأخرى، ومع البنية الاجتماعية ككل.

ـ الدين والتغير الاجتماعي:

لم يهتم علم الاجتماع فقط بما يمكن أن يفعله الدين، بعد أن يشرعن النظام الاجتماعي القائم. بل اهتم كذلك، بما يمكن أن يساهم به في إنتاج تغيرات اجتماعية ونزاعات، يمكن أن تلعب دورا تجديديا في خلق أوضاع ومنظومات اجتماعية جديدة.

لقد كان ماكس فيبر أول من طور، سوسيولوجيا، هذه الرؤية للدين. إذ نجده، أكثر من غيره، قد محور جزءا كبيرا من أعماله على فهم الدين، كعامل أساسي في الدينامية الاجتماعية.

لم يهتم فيبر بالدين في حد ذاته، بل اهتم به في سياق البحث عن جواب ملائم للسؤال الذي شغل علم الاجتماع منذ بدايته: لماذا ظهرت الحداثة في أوروبا وليس في مكان آخر؟ وإذا كان معروفا أن الحداثة عند فيبر، هي العقلانية في أرقى مراحلها، وهي التي أعطت بالتالي، على المستوى الاقتصادي، الرأسمالية، فإن السؤال الذي انبثقت منه كل أبحاثه في هذا الموضوع هو: ما هي الظواهر العقلانية، غير اقتصادية، التي تستطيع أن تؤثر بجلاء في العقلانية الاقتصادية؟ لقد انصبت كل أعمال فيبر على عامل واحد هو الدين، وكانت تتخذ مسارين اثنين: الأول، تبيان المساهمة الإيجابية للمسيحية، أو لإحدى تأويلاتها، في تشكيل مصير الرأسمالية. الثاني تبيان، المعوقات التي ساهمت بها الديانات الأخرى، في منع بروز الرأسمالية، في مناطق أخرى غير أوروبا.

نستطيع أن نلخص أطروحة فيبر حول دور الدين في التغير الاجتماعي على النحو التالي: توجد ميولات متوافقة بين نموذجين مثاليين: الرأسمالية من جهة، والمسيحية في تأويلها الكلفيني، وما ترتب عن هذا التأويل من أخلاق، من جهة ثانية. لا يتعلق الأمر بعلاقة سببية، بقدر ما يتعلق بوجود عناصر أخلاقية في الكلفينية، يمكن أن تكون قد ساهمت، في ولادة عقلية تلائم المقاولة الرأسمالية الحديثة. إذن هناك علاقة ترابط، وليس علاقة السبب بالنتيجة.

فإذا كانت خاصيات النموذج المثالي للرأسمالية، هي من جهة، التراكم الدائم، ومن جهة أخرى، وجود سلوك عقلاني للعمل وللمقاولة، سلوك يهتم باستمرار بعلاقة الوسائل بالغايات، كما يهتم بعلاقة الادخار بالاستثمار، بالربح، ثم بإعادة الاستثمار، فإن هذا النموذج من التصرف الاقتصادي قد وجد في بعض بقاع أوروبا، الأرضية الخصبة للتطور، حيث يسود نموذج من الدين مشتق من البروستانتية الحديثة: إنه الكلفينية. إن روح الرأسمالية، سوف تكون منسجمة، مع نوع من نمط الحياة، مع إيمان ديني، ومع أطر أخلاقية للتلقي (M.Weber: 1964).

هكذا بين فيبر، أن ظهور الرأسمالية في جزء مهم من أوروبا، هو أمر لم يكن نتيجة توفر ظروف مادية فقط، بل نتيجة توفر ظروف “روحانية” كذلك. وبالتالي، يمكن أن نستخلص أن الدين قادر على أن يلعب أدوارا طلائعية في التغير الاجتماعي والتجديد الحضاري. وليس فقط في تسويغ وتبرير النظام الاجتماعي القائم. أي أنه ليس بالضرورة وهما واستيلابا ووعيا مغلوطا، كما أشار ماركس. فبالنسبة لهذا الأخير، يعد الدين، من إنتاج علاقات اجتماعية محددة، ولا يمكنه أن يتغير إلا بتغير هذه العلاقات الاجتماعية. فهو، أي الدين، مظهر استيهامي للحياة الاجتماعية، تمثل وهمي للبنى الخفية للعلاقات الاجتماعية وللطبيعة، وهو بالتالي، مجال لاستيلاب الإنسان. هكذا، فدور الدين، باعتباره بنية فوقية، وشكلا من أشكال الإيديولوجية، محدد بالبنية التحتية، أي علاقات الإنتاج (K.Max: 1960). لهذا يمكن للدين أن يعكس النزاعات الاجتماعية المطروحة في مجتمع ما، سواء لتبرير سيطرة الحاكمين، (الدين “عفيون الشعوب” كما قال ماركس)، أو كتعبير سياسي رافض ومتمرد في يد القوى الاجتماعية، التي لا لغة سياسية لها (الدين “زفرة المضطهدين” دائما حسب تعبير ماركس).

ويمكن أن نوضح الاختلاف الكامن بين ماركس وفيبر، فيما يخص مسألة الدين والتغير الاجتماعي، في الإجابة التي يقدمها كل منهما على السؤال التالي: كيف يحدث، في لحظة معينة من التطور التاريخي، أن تنتج في المجتمع، تحولات عميقة في النظام الاجتماعي؟ ما هي الظروف التي تسرع عملية التغير التاريخي؟

بالنسبة لماركس، عامل الدينامية يتمثل في التناقض السوسيو-اقتصادي الذي يضع طبقتين في المواجهة، ويؤدي إلى التغير السياسي، الأمر يتعلق بعامل بنيوي. أما فيبر، فإن الإجابة عن هذا السؤال تقوده في اتجاه آخر: إذا كان المجتمع يتغير، فذلك لأن عوامل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية السياسية وجدت من يؤولها ويفهمها بشكل تجديدي. أي وجدت فاعلين اجتماعيين مجددين، اجتماعيا وسياسيا، ولهم القدرة على معرفة وقراءة علامات زمنهم، والاستجابة لحاجيات التغيير التي تعبر عنها اللحظة التاريخية.

وتزداد أهمية دور الدين في التغير الاجتماعي، عند فيبر، عندما يصنف هؤلاء الفاعلين الاجتماعيين ويضع على رأسهم النبي، كنوع من القيادة الكاريزمية التي تقود نحو التغير الاجتماعي والأخلاقي والسياسي. إذن فرجل الدين (وليس رجل العلم وحده)، قادر على أن يحدث تغيرات مهمة داخل المجتمع.

وهكذا، فالدين، مع فيبر، لا تنحصر وظيفته في تحقيق الانسجام الاجتماعي فقط، مثلما ترى الوظيفية، بل هو كذلك، وعلى الخصوص، عنصر قادر على إنتاج التجديد والتغير الاجتماعي. وبالفعل، فلقد استطاع الدين أن يشكل الأساس الحقيقي للمعايير الاجتماعية السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية (R.Bellah: 1985). كما شكل منظومة مضادة لدى المجتمعات المهددة من طرف حداثة معيشة كغزو حضاري (المجتمعات الإسلامية مثلا).

لهذا وجب التخلي عن الرؤية التي تقابل بين الدين والمجتمعات الحديثة. إذ أن هذه الأخيرة، ليست هي المجتمعات التي لا تكترث بالدين، وتتخلص من المقدس، بل هي التي تحقق فيها التطور المقترن بتأكيد شخصية الفرد، وبمقاومة تدمير هوية الأفراد والجماعات (A.Touraine: 1992، ص356). فالدين، بهذا المعنى، وخاصة في المجتمعات المصنعة، أصبح يحيل على الفرد ضدا على الأجهزة الاقتصادية والسياسية المركزية المسيطرة (نفس المرجع السابق، ص250). من هنا نستطيع أن نقول إن للدين إنتاجات اجتماعية، مثل التضامن، كشكل من التنشئة الاجتماعية، وكالشعائر والطقوس الدينية، التي لها تأثيرات كبيرة على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للفرد والجماعة (شعائر كالأضحيات والصلاة وزيارة الأماكن المقدسة…) (Huber et Mauss: 1899) وكالاعتقادات التي تلعب أدوارا على غاية من الأهمية في الحياة الاجتماعية، سواء على المستوى العملي، أو على المستوى النظري. فهي تقوي التوازن النفسي والاجتماعي للفرد والجماعة، وتحفز على للإنتاج وتنشط العواطف. كما تقوم كقواعد للحياة الخاصة والعامة، وتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية. وهكذا، يكون الدين، موردا مركزيا لتطور الحياة الاجتماعية.

ـ مشكلة قياس التدين في علم الاجتماع:

قبل التطرق لهذه المشكلة، وجب أولا تحديد تعريف للتدين. ذلك أننا لا يمكن أن نقيس ظاهرة ما دون أن نعرفها، ودون الدخول في نقاشات طويلة أملاها تعدد الاتجاهات والمناهج في علم الاجتماع يمكن الاكتفاء بالتعريف الذي يعتمده C.Y.Glock. إذ يقسم التدين إلى خمسة أبعاد تسمح بتعيينه: بعد الاعتقاد، بعد الممارسة، بعد المعرفة، بعد التجربة، بعد الانتماء. إن هذه الأبعاد تترابط وتتضافر فيما بينها، لتنتج، عند الفرد، كما عند الجماعة، التدين (Glock: 1964). هكذا فعندما نفكك التدين إلى أبعاد مستقلة نسبيا، نستطيع توظيف مختلف المناهج. وأهم تقنية تستعمل في هذا الصدد هي الاستمارة التي تضم مجموعة من الأسئلة، منها المنغلقةو المفتوحة والمبنية. وهذه الأخيرة هي التي تترك مجالا أكثر اتساعا للأجوبة. فمن الوجهة التقنية يمكن اعتبار الأجوبة عن الأسئلة على أنها تأكيدات أو آراء تحيل إلى المواقف العميقة للمبحوثين حول التدين. وعلى أساس هذه التأكيدات والآراء نستطيع بناء سلم المواقع الذي يذهب من الاتفاق الكامل إلى حده الأدنى، مرورا بمواقع وسطى. هكذا نحصل على أداة لقياس المواقف بفضل هذا السلم من المواقف (S.Acquaviva et Enzo Pace: 1994). واضح أن تقنية القياس هذه تتخذ لها كخلفية إبيستيمولوجية، فكرة فيبر حول النموذج الأمثل.

إن القياس بالسلم أفضل من القياس بالأجوبة البسيطة. إذ يمكن تقنيا من عزل الأجوبة التي تهم فقط البعد الذي نريد قياسه وتجميع الأجوبة التي تتوافق مع البعد المراد قياسه، ثم إعطاء “نقطة” لكل جواب خاص. (نقطة تفسيرية، سواء فيما يتعلق بالمصطلحات المفاهيمية، أو فيما يتعلق بالإحصاء).

بهذه الطريقة، يكون السلم أكثر نجاعة من الطرق الأخرى لقياس التدين. لكن شريطة أن يخضع لبعض القواعد: أن يكون إجرائيا ، أي أن تكون الأجوبة التي يتضمنها صالحة حتى عندما يتعلق الأمر بعينات أخرى في لحظات مختلفة، وأن يكون صحيحا أي مكننا من قياس ما نريد قياسه. ثم أخيرا، أن يكون قياسيا، أي يمكن استعماله كقياس للظاهرة، بالاستناد على تقنيات، كالقياس الاسمي، والتراتبي، وقياس المسافة، والقياس النسبي (نفس المرجع السابق، ص76 وما فوق)n

المراجع:

Acquaviva (S), Pace (E) 1994 : la sociologie des religions, Paris éd. Cerf, tr ?. de l’italien par : Patrick Michel.

Bellah (R.) 1985 : Habits of the Heart, individualism and commitoment in American life. Berkely, University of California Press.

Bourdiau (P) 1971 : (Génèse et structure du champ religieux), in : Rev.Fran. de sociologie, 3, pp295-334.

Conte (A) 1983, Discours sur l’esprit positif, nouv.éd. Vrin.

Durkheime (E), Le suide, études sociologiques, Paris 1960, PUF.

Durkheime (E), Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1985, Paris, PUF

Freud (S), Moïse et le monothéisme, Paris, 1972, Gallimard.

Freud (S), L’avenir d’une illusion, Paris, 1980, PUF.

Glock (C.Y) : Toward a Typologu of religious orientation. New York. Columbia University Press.

Marx (K), Engeles (F) : Sur la religion, Paris, 1960, ed. Social.

Mauss (M), Hubert (H) : Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, in. Mauss (M) : oeuvres, 1899, Paris, éd. De Minuit 1968-1969.

Mauss (M) : Sociologie et Anthropologie, 1983, Paris, PUF.

Parsons (T) : The structure of social action, 1937, New York, The Free Press.

Parsons (T) : The social systèm, 195. Glencoe. The free Press.

Parsons (T) : Action theory and the human conditions, 1978, New York, Free Press.

Touraine (A) : Critique de la modernité, 1992, Paris Fayard.

Weber (M) : L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, 1964, Paris, éd. Plon.

————–

بيير بورديو و أطروحة إعادة الإنتاج الاجتماعي

امحمد أعويش 2016/05/29

1- مقدمة:

احتلت أعمال بيير بورديو Pierre Bourdieu مكانة متميزة في علم الاجتماع وعلاقته بالتربية، هذا ما أجمع عليه العديد من الباحثين، كما كان لها تأثير مهم في مجرى البحوث و توجهاتها النظرية، فطَرح بيير بورديو يندرج أساسا في اتجاه ما بعد البنيوية، و إن كان قد اعتمد أسس التحليل البنيوي، إلا أنه عمل على تجاوزها « لا نستطيع القول إطلاقا أن نظرية بيير بورديو تختصر المبادئ البنيوية، بل يمكن اعتبارها أنها قد تكونت عن طريق الاعتناء بهذه المبادئ وفي الوقت نفسه عن طريق نقدها»1.

يأخذ بيير بورديو موقفه من الصراع العام بمقاربته للنظام التعليمي، كمجال مرتبط بالنظام الاجتماعي ككل. و هكذا يمكننا اعتبار كتاب ” معاودة الإنتاج “ كمحاولة لإقامة و تأسيس نظرية للنظام التعليمي. إن بورديو ليس برجل تربية، ولكن يتخذ الميدان التربوي كموضوع لدراسته، واهتمامه يتمحور أساسا على دراسة العلاقات المتبادلة بين العمليات التربوية الجارية في المجتمع و بين النظام التعليمي المرتبط بتشكيلة اجتماعية معينة، ضمن بحوث ميدانية و تطبيقية من خلال تحليله لبعض الجامعات و المدارس العليا.

اهتمت أعمال بيير بورديو على الخصوص بدراسة النظام التعليمي من الداخل عن طريق التركيز على دراسة المسارات التي تجري داخل النظام التعليمي و الأولويات البيداغوجية الانتقائية. سنعرض ثلاث تصورات لبيير بورديو تتمثل في نسق المواقف، ومفهوم الأبتوس و أطروحته حول إعادة الإنتاج.

2- الأبتوس Habitus:

إذا كانت عبارة ما بعد البنيوية تبدو مفيدة بوصف وضعية ابستمولوجيا بورديو، فإن ذلك حاصل بشكل خاص بفضل إدخال هذا التصور عن الأبتوس، و بفضل التطورات التي طرأت على هذه القضية التصورية. وقد أشار بورديو إلى أنه بإدخال هذه المقولة و بالتعريف الذي أعطاه لها أراد أن يقاوم التوجيه الأولي للبنيوية.

يعتبر مفهوم الأبتوس بمثابة حجر الزاوية التي تقوم عليها سوسيولوجيا بورديو، لكونه يحتل مكانة مركزية خلال مشروعه الفكري برمته، ولم توضح معالم هذا المفهوم إلا في منتصف الثمانينيات مع بورديو في كتابه “الحس العملي”.

ويمكن تعريف الأبتوس على أنه نسق من الاستعدادات المكتسبة التي تحدد سلوك الفرد ونظرته إلى نفسه وإلى العالم الذي يكتنفه، وهو أشبه ما يكون بطبع الفرد أو بالعقلية التي تسود في الجماعة لتشكل منطق رؤيتها للكون والعالم.

ويتوسط الأبتوس العلاقات الموضوعية و السلوكات الفردية باعتباره مجموعة من الاستعدادات المكتسبة « بين نسق الضوابط الموضوعية و نسق التصرفات القابلة للملاحظة المباشرة يتدخل دائما طرف آخر كوسيط، ألا و هو الأبتوس مركز الالتقاء الهندسي للحيثيات و تحديد الاحتمالات و الخطوط المعيشة، للمستقبل الموضوعي و المشروع الذاتي الطابع»2.

فمفهوم الأبتوس يفسر لنا كيف أن عمليات التعلم الاجتماعي تكون و تقلل نماذج الإدراك و السلوك عند العملاء الاجتماعيين، و يساهم في ذلك و بشكل جلي الأنساق التربوية.

فالأشخاص إذا ما وجدوا في ظروف اجتماعية مختلفة فإنهم سوف يكتسبون تبعا لذلك استعدادات مختلفة، و ذلك حسب وضعهم التاريخي و موقعهم في نسق اجتماعي معين، حيث يؤكد بورديو في هذا السياق أن أبتوسات أفراد ينتمون لنفس الطبقة تبقى أكثر تشابها من أفراد طبقة أخرى، لأن ممارسات الأفراد تؤطرها مجموعة من الشروط الموضوعية خارجة عن إرادتهم ووعيهم.

واستعمال مفهوم الأبتوس هو دعوة إلى التقريب بين الحتمية الاجتماعية من جهة و بين الفردانية من جهة أخرى، إذ يجمع بين البنيات الموضوعية و الذاتية، و يسعى إلى كشف ما هو خارجي فيما هو داخلي، باعتبار البنيات الداخلية و البنيات الاجتماعية الخارجية صورتان لحقيقة واحدة، لتاريخ مشترك ذلك التاريخ المنقوش في الذات و في الأشياء.

و مقولة الأبتوس، تضمنت أيضا عنصرا جديدا من أشكال إعادة الإنتاج الاجتماعي.

3- أطروحة إعادة الإنتاج:

عمل بيير بورديو من خلال تحليله السوسيولوجي إلى الوصول إلى مبدأ أساسي هو التفاوت في النجاح الدراسي للأطفال المنحدرين من طبقات اجتماعية مختلفة، فالأصل الاجتماعي يعتبر المميز الأساسي الذي يتحكم في النجاح المدرسي. فبخصوص الرأسمال اللساني مثلا، نلاحظ عدم تكافؤ بين أفراد الطبقات العليا و الدنيا، مما يزيد من حظوظ أفراد الطبقات العليا في النجاح الدراسي، وهنا يقول بورديو أن:

« التوزيع اللامتكافئ للرأسمال اللساني ذو المردودية النسبية، بين مختلف الطبقات الاجتماعية يشكل إحدى التوسطات الخفية و التي تتأسس خلالها العلاقة بين الأصل الاجتماعي و النجاح المدرسي»3.

وبخصوص تعلم اللغة، نورد مثالا طرحه بورديو في كتابه “إعادة الإنتاج”، فالمتعلمون الذين يريدون ولوج التعليم العالي يخضعون لانتقاء صارم وفق معيار القدرة اللسانية، و معايير تصحيح المشرفين بخصوص المعرفة النظرية و التطبيقية التي تتطلبها المادة التعليمية، لأن فهم اللغة و طريقة استعمالها تشكلان النقطة الأساسية التي يقيم وفقها المعلم، و عليه فالرأسمال الثقافي لا يتوقف عن التأثير، فاللغة ليست فقط آلة للتواصل، و لكنها تؤسس معجما دلاليا و نسقا تصنيفيا غنيا أو فقيرا إلى حد ما، يظهر في طريقة القراءة وفي طريقة استعمال البنيات المعقدة، سواء كانت منطقية أو جمالية، و كل هذا يتعلق بنوعية اللغة السائدة داخل الأسرة. فالمدرسة حسب بورديو تعمل على تهميش لغة الطبقات الشعبية التي لا تتوافق مع لغة المدرسة، ووحده الانتقاء الذي يأخذ بعين الاعتبار الفروقات الفردية في اللغة وفق الأصل الاجتماعي، يمكن من توضيح المتغيرات المرتبطة بالقدرات اللسانية بدلالة الطبقة الاجتماعية الأصلية، و خصوصا العلاقة بين الرأسمال الثقافي الموروث و درجة النجاح. و يضيف بورديو إلى هذا شيئا أساسيا ينبغي أخذه بعين الاعتبار، هو أن الأصل الاجتماعي لا يتحكم بكيفية آلية في النجاح المدرسي، لأن اللغة الملقنة تأخذ معناها الكامل من الوضعية البيداغوجية مع فضائها الاجتماعي و العاداتي و الزماني، و باختصار كل ما يكون النسق البيداغوجي. وعليه فاللغة لا تكون مشتركة بالضرورة بين المتلقي و الملقي لأن اللغة الجامعية تكون بعيدة عن اللغات التي تتكلم بها مختلف الطبقات الاجتماعية.

من خلال هذا المثال حول الرأسمال الثقافي تتضح لنا آراء بورديو حول النظام التربوي و السلطة الرمزية التي يفرضها هذا الأخير، و تتحدد السلطة الرمزية بوصفها سلطة لبناء الواقع، ووجودها يتحدد كبنية رمزية ذات وظيفة معرفية هي فرض السيادة و إعطاؤها صفة المشروعية لضمان هيمنة الطبقة المسيطرة في المجتمع، و العنف الرمزي لا يمارس داخل الهيكل السياسي فحسب، بل يصيب البنية الاجتماعية بشتى مجالاتها و حقولها، فعند تشريع نظام معين فإنه يمثل ممارسة موضوعية للعنف الرمزي، فالنظام التربوي مثلا يهدف إلى المحافظة على النفوذ الثقافي للطبقة المهيمنة حيث يقصي الطبقة الاجتماعية الدنيا، و يضفي المشروعية على الثقافة المسيطرة، فالتربية المدرسية تعتبر بمثابة عنف رمزي، لأنها تفرض ثقافة الطبقات المهيمنة و ترسخ شرعيتها لإعادة إنتاج النظام القائم، فالتربية لا تنتج عن المجتمع ككل، و الثقافة ليست واحدة و موحدة، بل هناك ثقافات متعددة و متصارعة، بتعدد القوى الاجتماعية الموجودة في المجتمع، لأن المجتمعات الحديثة مجتمعات طبقية، « فإذا كانت النظريات التقليدية، تفصل الإنتاج الثقافي من وظيفته التي تتجلى في إعادة الإنتاج الاجتماعي… و كما نجده عند دوركايم الذي يرى أن الثقافة موحدة في المجتمع، إذ يماثل بين وضع الثقافة في المجتمعات التقليدية و المجتمعات الحديثة، فالرأسمال الثقافي عادة في المجتمعات التقليدية يكون غير منقسم، إذ يمثل ملكية مشتركة بين أعضاء القبيلة، وفي المجتمعات الحديثة نجد انقساما ثقافيا، باعتبارها مجتمعات طبقية، هنا يمدد دوركايم التصورات الإيثنولوجية الخاصة بالمجتمعات التقليدية و يطبقها على الظواهر النوعية للمجتمعات المعاصرة»4.

في حين أننا نجد داخل المجتمع الواحد ثقافات متعددة، لتقوم المدرسة بعملية انتقاء ثقافة بنية اجتماعية معينة، وغالبا ما تكون ثقافة الطبقة المهيمنة، لتكرس الاستغلال و السلطة التعسفية لهذه الطبقة داخل الحقل التربوي، وتصبح الثقافة المدرسية بذلك أقرب إلى ثقافة النخبة، ليتمكن أبناء الطبقات البرجوازية من الاستفادة من المواد المقررة، لأن رأسمالهم الثقافي يجعلهم متفوقين داخل المدرسة على أبناء الطبقات الدنيا.

« التلاميذ المنحدرون من أصول بورجوازية يدرسون الآداب القديمة ولغاتها منذ المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أن وسطهم العائلي يمكنهم من إتقان اللغة، وامتلاك استعدادات و عادات ثقافية و مهارات فكرية و شخصية مشروطة اجتماعيا، تجعلهم أكثر استعدادا للتفوق المدرسي، إضافة إلى الدور الذي تلعبه شروط الحياة الداخلية، كالمسكن و الملبس و وسائل الترفيه و الإمكانات المادية من الرفع من مستوى التفوق»5.

أما المتعلمون المنحدرون من الطبقات الدنيا فإنهم يختارون « شعبا لا تؤدي إلى نجاح اجتماعي مضمون كشعب الآداب»6، ويبحثون عن دراسات مختلفة خارج نطاق البرامج الدراسية لأن الثقافة الحرة تؤِدي إلى النجاح الجامعي في مثل تلك الشعب، أما أطفال البرجوازية الصغيرة «فهم مولعون بالقيم المدرسية في حين يتميز أعضاء الطبقات الوسطى عن الطبقات الدنيا بمعرفتهم الواسعة بالثقافة»7، كل هذه الأشياء تكرس عنفا رمزيا.

وتتجلى وظيفة المدرسة في ترسيخ ثقافة فئات الطبقة المهيمنة على شكل أبتوس مستنسخ يجسد التعسف القانوني و يضمن إعادة إنتاجه، و لا يتوقف بورديو عند هذا الحد، حيث يرى أن:

« نجاح أي تربية مدرسية و بصورة عامة، نجاح كل عمل بيداغوجي ثانوي، يتوقف أساسا على التربية الأولية التي تسبقه، و خاصة حينما ترفض المدرسة هذه الأولية في إيديولوجيتها و ممارستها، وذلك بجعل التاريخ المدرسي تاريخا بدون تاريخ قبلي»8، فالنظام المدرسي لا يمكنه النجاح إلا إذا كان هناك تعسف ثقافي في الأسرة كذلك، أي في الجماعة الأولية للفرد، حيث أنه كلما وجد توافق بين العمل البيداغوجي داخل الفصل، و العمل البيداغوجي داخل الأسرة، كلما كانت عملية إعادة إنتاج نفس النسق سهلة.

إن قوة التعسف الذي تمارسه الطبقات السائدة تضطر الطبقات المسحوقة إلى الاستسلام لما فرض عليها، و لا تجد بدا من الاعتراف، عن اقتناع أو دونه، بشرعية الثقافة السائدة و بالتالي شرعية التعسف الثقافي، و كنتيجة لذلك اعتبار أن ثقافتهم غير شرعية لذا يجب عدم التفكير فيها، و التمسك بما هو أرقى وأضمن ألا وهو الثقافة السائدة.

و بهذا يمكن أن نفهم محاولة الفئات المسحوقة في أن تنجح في السلم التعليمي و أن تعيد تربية ذاتها طبقا لثقافة الاستبداد، و بالتالي أن تكدس ما أمكن من ” الرأسمال الثقافي” المشروع. ويعتبر هذا منطقيا في الوقت الذي ترتبط أنواع الثقافة بقوانين السوق. فالثقافة الناتجة عن الأعمال التربوية و عبرها عن التعسف الثقافي تعتبر رأسمالا ثقافيا معترفا به و تعطى له قيمة اقتصادية و رمزية أعلى خصوصا في سوق العمل، هكذا يمكن أن نتفق أنه « لابد أن نعترف أن هناك ضغطا بمنتهى القوة يدفع باتجاه معاودة إنتاج ” التعسف الثقافي” الذي يتمتع بأعلى قيمة بصفته رأسمالا ثقافيا. وهكذا تحافظ هذه المعاودة على نظام معين و تصونه هو النظام الذي تجد فيه الصفوة أن من أسهل الأمور عليها إعطاء نفسها صفة الديمومة»9.

4- خلاصة:

من خلال سردنا لتصورات بورديو، يتضح أن هناك عنفا تمارسه المؤسسة المدرسية من خلال ترسيخها للتعسف الثقافي و فرضها للأبتوس المطابق لترتيب الطبقات الاجتماعية و بالتالي تعيد إنتاج التنظيم الاجتماعي القائم. ويلعب الرأسمال الثقافي دورا حاسما في عمليتي تحديد و إعادة إنتاج الواقع و الأدوار الاجتماعية. ففي رأي بورديو الأصل الاجتماعي أهم عامل في التمييز، إذ أن العوامل الثقافية أكثر فاعلية من أي عامل آخر، و عموما يرى بيير بورديو أن الأهداف الضمنية للمدرسة تخدم التكامل بينها و بين الطبقة المسيطرة مما يجعل أبناء هذه الأخيرة أطفالا ناجحين دراسيا، أما أبناء الطبقة الدنيا فيكون مصيرهم هو الفشل، و ذلك بسبب انعدام التكامل بين النظام المدرسي و الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها.

مراجع:

1- بيار أنصار، العلوم الاجتماعية المعاصرة، ترجمة نخلة فريفر، المركز الثقافي العربي، الطبعة 1، 1992، ص 27.

2- عبد الجليل بن محمد الأزدي، بيير بورديو الفتى المتعدد و المضياف، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، طبعة 1، 2003، ص 55.

3- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, la reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, édition de minuit, 1980, p 144.

4- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, la reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, édition de minuit, 1980, p 25

5- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, la reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, édition de minuit, 1980, p 11.

6- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Ibid, p 23

7- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Ibid, p 38

8- Pierre Bourdieu et Jean Claude Passeron, Ibid, p 151.

9- مجلة الفكر العربي، العدد 24، السنة 3 دجنبر 1981، ص 353.

الحقل الديني وديناميكيته من منظور علم الاجتماع المعاصر

تسود فيه العلاقات التفاعلية والمصالح والفرص المادية ويخضع لصراع أطراف متعددة

الاثنين – 4 شهر رمضان 1436 هـ – 22 يونيو 2015 مـ

الرباط: د. خالد يايموت

تمثل «المسألة الدينية» في المجتمعات المعاصرة أحد أهم فواعل التحديث السياسي المرتبط بتطور المجتمع والدولة. إذ ارتبطت قضية الإصلاح تاريخيا بمكانة الدين ودور النخب الدينية وعلاقة الحقل الديني عامة بالحقل السياسي، وحدود كل منهما وسلطاته؛ ويتجدد بروز الاهتمام بالمسألة الدينية عموما وعلاقتها بواقع المجتمع والدولة بظروف داخلية تارة، وبظروف خارجية كما هو الشأن اليوم مع تنامي تأثير المنظمات الإرهابية على الساحة العربية، تارة أخرى. وسأحاول هنا فتح النقاش حول ماهية الحقل الديني وطبيعته بشكل يحاول تفسير تعقد الظاهرة الدينية في المجتمعات المعاصرة المفتوحة، من منظور سوسيولوجي.

يعود الفضل في صناعة مصطلح الحقل الديني، في المجال السوسيولوجي، إلى عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو. ويعرفه بورديو باعتباره «سوق تنافسية تسود فيها العلاقات التفاعلية والمصالح والفرص المادية والاجتماعية والرمزية، وتخضع لصراع أطراف متعددة عن مصالحها وشرعيتها». ويستند هذا التعريف إلى دراسة الباحث للديانتين المسيحية واليهودية، كما أن هذا التعريف يستدعي النظرة الاقتصادية والصراعية المادية لتحديد ماهية الحقل الديني. وهذا يعتبر عاملا كافيا للتساؤل حول محدودية هذا المصطلح لتفسير تفاعلات الإسلام الداخلية، أي علاقة الإسلام بالمتدينين المسلمين، وكذلك علاقته بالأديان السماوية الأخرى. فبورديو يتحدث عن فاعلين متعددين في الحقل الديني المسيحي واليهودي، وفي مقدمتهم النبي ورجال الدين الممثلون للبيروقراطية الدينية، و«اللائكون» والسحرة. وينتهي إلى القول بوجود صراع حول امتلاك واحتكار «الإنتاج الرمزي»، مما ينتج لا مركزية في هذا الأخير. كما أنه يرى أن فعالية الدين تستمد شرعيتها من البناء الاجتماعي، ومن وظيفة الدين عند جماعة أو طبقة معينة، داخل الجماعات والطبقات المشتغلة في المجال الديني. من جهة أخرى يعتبر بورديو أن دينامية الحقل الديني تنتج عن تلك الصفقات بين «المتخصصين» الدينيين و«اللائكين»، والعلاقات التلاحمية القائمة بين «المتخصصين الدينيين» داخل الحقل الديني.

وهذه السمات الخاصة تمنح للحقل الديني قدرة ذاتية للاستقلال عن السلطة السياسية، ومنازعتها سوسيولوجيا عن النفوذ المادي والمعنوي، وهو ما يحاول عالم الاجتماع الفرنسي تجاهله. غير أنه من المفيد الإشارة إلى أن ما يقدمه بورديو من تحديد للحقل الديني يحجم من رؤية علم الاجتماع للحقل الديني، خاصة إذا استحضرنا كون مسألة احتكار الإنتاج الرمزي تغيب في بعض المجتمعات الزراعية، وغير المركبة، بسبب ظهور المهن المتخصّصة في العمل الرمزي.

يلاحظ كذلك أن بورديو اقتصر على الأديان التاريخية الغربية المتمثلة في اليهودية والكاثوليكية، في دراسته للحقل الديني، ولم يستعمل المفاهيم الدينية المرتبطة بالدين والحقائق الدينية، مما أضعف من القدرة التفسيرية للسوسيولوجية الدينية عند الباحث. ويمكن القول إن هذا المنهج أوقعه في خطأ تعميم منطق التجزئة التي يقوم بها الدين للمجتمعات، وهو شيء لم يقع مع «الأنبياء في أوروبا والشرق الأوسط». بل على العكس من ذلك تماما صنع الإسلام من العرب أمة جامعة، ونقلها من الطور القبلي الاقتتالي، للطور المجتمعي التضامني، الدولتي.

ثم، إن تمكن الدين من الناحية الاجتماعية من فرض نفسه لا يعني تمتعه بالاستقلال التام عن السلطة السياسية الزمنية. فالاستقلال النسبي للمجال الديني يجد تفسيره في البنية الاجتماعية وطرق اشتغالها وتوظيفها للقيم الدينية ومرجعتها. والحقل الديني لا يختلف عن باقي الحقول، باعتباره يتأسس على قاعدة اجتماعية تمنحه قوة مهيكلة ومكانة وحيزا يخلق لكل لحقل «استقلاليته» وتميزه عن غيره، دون أن يعني ذلك غياب التمايز والتراتبية بين الحقول؛ خاصة مع نظام الدولة الحديثة، الذي يعتمد على الإكراه الناعم، ويسخر القانون لتنظيم السيطرة على المجتمع باسم الإرادة العامة.

وإذا رجعنا لأطروحة بورديو فإننا نستنتج أن «سير» المنافسة الداخلية القائمة داخل الحقل الديني وبين هيئاته؛ أي الكنيسة والأنبياء، راجع بالأساس إلى قوة البنية الاجتماعية الدينية. كما أن النظر للمؤسسات الدينية المحتكرة للحقل الديني، في المجتمعات المتباينة دينيا، يطرح قضية فقدان الكنيسة الكاثوليكية للقوة السياسية والاقتصادية، مما أثر على الممارسات الدينية نفسها ومكانتها داخل نسق الدولة والمجتمع. فهل هذا الضعف أدى إلى اختفاء الممارسة الدينية في المجتمعات الحديثة؟

إن النظرة السوسيولوجية الصحيحة تدعونا إلى القول بضرورة التركيز على الدين خارج المؤسسة المحتكرة له، وكذلك دراسة معتقدات «المرتبطين بالحداثة»، خاصة أنه يمكن ممارسة الدين واستيعاب حقائقه خارج أي مؤسسة بيروقراطية كالكنيسة. فإذا كانت السوسيولوجية التقليدية تزعم أن الدين تتحكم فيه الأطر البيروقراطية المنظمة له ولنشاطه المجتمعي؛ فإن هذا لم يعد يتماشى وتطور مفهوم الدين زمن الحداثة، ويساير تكاثر الممثلين الدينيين، والتعددية الدينية في عالم اكتسحته العلمنة، ويعرف اليوم صحوة دينية عالمية متنوعة.

هذا التحول الجوهري دفع بعالم اجتماع كبير مثل خوسيه كازانوفا للتأكيد على دور الأديان في المجتمعات المعاصرة، إذ يقول في كتابه القيم «الأديان العامة في العالم الحديث» (2005 ص319): «كان لا بد من إعادة التفكير بشكل منهجي في العلاقة بين الدين والحداثة، وفي الأدوار المحتملة التي يمكن للأديان أن تضطلع بها في النطاق العام للمجتمعات الحديثة».

لقد أصبحت للأديان في بعض المجتمعات المعاصرة مكانة الفاعل الأساسي، رغم موجة العولمة السائدة، والتأميم المصاحب لها، وارتفاع المشاركة العلمانية، في الدولة المعاصرة، وسحب الاعتراف الإرادي. كل هذا دفع بأستاذ علم الاجتماع بجامعة شيكاغو (خوسيه كازانوفا، ص 319)، لتأكيد أن هذا الوضع الجديد أدى إلى «تبدّل في التوجيه من الدولة إلى المجتمع، وسمح للكنيسة بالاضطلاع بدور أساسي في سيرورات التحول الديمقراطي. وكفّت الكنائس الوطنية عن النظر إلى ذواتها كعبادات جماعية تكاملية ضمن الدولة الوطنية وتبنّت هُويّة عالمية متعدية الجنسية، الأمر الذي سمح لها بأن تواجه كلا من الدولة الوطنية والنظام الاجتماعي المعطى تنبُّؤيًا».

وفي إطار هذه التحولات، ينبهنا أنتوني غيدينز، أحد أبرز علماء الاجتماع المعاصر، إلى أن «الأصولية ليست نزعة خاصة بالمجتمعات التقليدية، بل هي ظاهرة شائعة في المجتمعات والدولة الغربية المعاصرة بدرجات وتأثيرات متباينة». ولذلك أصبحت المنظمات الدينية الأصولية المسيحية واحدا من أكثر التيارات التي استأثرت باهتمام الباحثين في علم الاجتماع المعاصر؛ ولا يأتي ذلك فقط لكونها تنتظم ضمن «اليمين المسيحي الجديد»، ولكن لكونها كذلك غيرت من تموقعها وطريقة بناء النفوذ من الحقل الديني لتتموقع بشكل جد مؤثر في الحقل السياسي، ومراكز صناعة السياسات العمومية، مستفيدة من وسائل الاتصال المعاصرة، بحيث خلقت جسورا «تسويقية» للممارسة الدينية، وطقوسها، متجاوزة بذلك الانحسار والمشاركة الفعلية المكانية للتعبد عند المؤمنين.

غير أن مثل هذا التطور يخفي من الناحية السوسيولوجية ظاهرة دينية معقدة، يمكن أن نطلق عليها «الاغتراب في الدين». ذلك أن قيادة الحقل الديني في تعاطيها مع المنافسين – أي غير الدينين – تحاصر المتدين وتحدد سلوكياته وأنماط المعرفة الدينية، مما يحول النخبة الدينية إلى المفسر الوحيد للمبادئ الدينية، مع نزوع واضح لتفسير الواقع الاجتماعي لتجاوز تحدياته. ومن هنا يجب فهم صراعات الحقل الديني مع منافسيه، لا باعتبارها دينامية «سوقية فقط»، خاضعة للمعطى الاقتصادي، وإنما هي حركية وفعالة متوالية داخل سياقها الاجتماعي، يظهر فيها الدين والمتدين مدافعا عن موقعه داخل البنية العامة للنظام الاقتصادي، والسياسي، والتكيف مع تعقيدات وتداخلات هذه الأنظمة وما يسود فيها من تفاعلات بينة واتصالات عضوية، تنتج المساومات والمتوافقات بعيدا عن مثالية النص الديني المجرد.

* أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس