قراءة رائعة.. مبهرة وممتعة لتجربة كبيرة..كنت اقرأ وانا أكاد أرى نفسي..تبزغ ولعشرات المرات من بين الكلمات- منصور الناصر

.

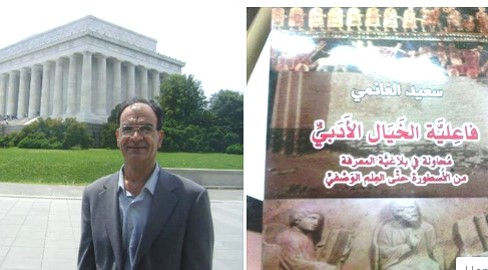

مبارك للصديق سعيد الغانمي فوز كتابه “فاعلية الخيال الأدبي” بجائزة الشيخ زايد عن الدراسات الأدبية. أسفاً أن العراق لم يكرم هذا الباحث والمترجم الكبير. طب نفساً أبا ضحى أن الثقافة العربية تقدر أعمالك وأنك ستظلّ حاضراً فيها أنشر ما كتبته عنه في العام ٢٠١٣ في سلسلة مقالات (مثقفونا)

مثقفونا: سعيد الغانمي

10/7/2013 12:00 صباحا

حسن ناظم

تُرى مَنْ هو سعيد الغانمي؟ إنه ليس بكاتبٍ ولا ناقدٍ ولا مترجمٍ ولا مفكّرٍ، هكذا قال لي مرةً، بل هو قارئ. وفي الحقّ، إنه كلُّ هذه الأشياء، لكنّ توصيفَه هذا ليس ببعيدٍ عن عزلته الشامانية في أستراليا، فالكاتب والناقد والمترجم والمفكّر يقتضي قراء، وسعيد الغانمي يرى نفسَه قارئاً ليتخلّصَ من هذا الاقتضاء.

وليس ببعيدٍ توصيفُه هذا عن شِقْشقةٍ هدرَ بها في سمعي من أن هؤلاء (الكاتب والناقد والمترجم والمفكر) لا قيمةَ لهم في الثقافة العربية، لأن الثقافة منحطّة، ونحن يا حسن، قال لي، “نخطب في مقبرة، فمتى يتحقق الحلمُ بأن يصحوَ أحدُ الأموات ليسمعَنا؟ نحن في مجتمع مقبرة، نخاطب أمواتاً”. إذن، هو قارئ كتب كتباً وترجم أخرى شارفتْ على الخمسين أو تخطّت حاجزَ الخمسين. هل كانت تلك شقشقة؟

لا أظنّ، لكن هذا الوضعَ كان السببَ الذي حدا به لأن ينشغلَ بالبدايات والضائعات والمخطوطات، فانشغالُه تعبيرٌ عن ورطته في الحياة، إنه يبحث عن الأشياء الضائعة ليجدَها، وإن لم يجدْها ابتكرها، وهذا هو رأيي في بحثه عن ملحمة عربية يرى أنها ضائعة وموزّعة في بطون حكايات عربية مختلفة، وحين عزّ عليه أن يجد العربية بلا نصيبٍ من فنّ الملحمة، عمد إلى ابتكار ملحمة.

وكذلك حين يبحث عن نقوش ثمودية وسبئية، أو عن علاقة العربية بالأكدية، وغير ذلك ممّا يُدرك أنه بحث في بطون الكتب وباطن الأرض، إنه يبحث عمّا في البطون، كتباً وأرضاً، وإنه ليتراءى له أن في صلبِ هذا البحث ضياعاً في بيداء الأوهام، فما يطاردُه يورّطه في السير وحيداً في المجاهيل، يتشمّمُ الرملَ الناعمَ، ويحدّقُ في الهواء، وإذا ما احتارَ قليلاً، يهمسُ للامرئيّ أن دُلَّ صديقَك الضائعَ في بيداء الأوهام. وهو بــذلك غيرُ معنيّ بالواقع، بل هو يتجاهله عمداً، ويفني عمرَه هُياماً في رعاية المنقرضات والضائعات والمهجورات والمخطوطات والترجمات، في ثمود وسبأ وحمير والعماليق، وفي سلالات جنوبية عربية من معين وقتبان وحضرموت، في لحيان والأنباط والحضر وتدمر والحيرة، في الخطوطِ اللغزيةِ المعثورِ عليها تحت بلاطات وقصور، يفكّكها ويكشف خباياها، كلُّ ذلك يحدث دون أدنى لفتةٍ أو اهتمام بعماليق واقعنا الراهن، ومنقرضاته التي انبعثت من جديد، وسلالاته التي تناسلت كالجراد، ومفخخاته التي ما عُرفت شفراتُ تفكيكها أبداً.

ها أنا مرةً أخرى أعود لأكتبَ عن سعيد الغانمي، ذات يوم اعترضتُ على نزعةٍ بنيويةٍ استوطنتْ تنظيراتِه وتطبيقاتِه النقديةَ إبّان الثمانينيات؛ فكانت هذه النزعة لا إنسانية نظرية تقفُ معادلاً للاإنسانية التطبيقية التي مثّلتْها حرب النظام السابق ضدّ إيران، التي كان فيها الغانمي جندياً لعشر سنوات (ينظر: ملفّ مجلة المسلّة عن سعيد الغانمي، ع3، سنة3، نيسان 2002، وكتابي “النصّ والحياة”، 2008، ص48 – 49). في ذلك الملفّ، جرى تأكيدُ غياب الغانمي عن “ثقافة الإعلام”، (ينظر: مقالة محمد غازس الأخرس في الملف)، لكنه كان حاضراً في النقد الذي يتفحّص الإنتاج الثقافي العراقي، الأدبي تحديداً.

وكان ذلك من جملة نشاط الغانمي ما قبل أستراليا. لكنني الآن، كلّما قرأتُ كتاباً جديداً له، لأكون قارئاً بمواجهة قارئ، هذا القارئ المشتمل على الناقد والمترجم والمفكر، تساءلتُ عن سنواته الأسترالية وطبيعة عيشِه هناك، متوحّداً كـ”شامان”.

كنّا معاً في أستراليا، ولم نكن معاً، فهو في أقصى غربها (بيرث) حتى الآن، وكنتُ في أقصى شرقها (سيدني) حتى 2007، لم نلتقِ هناك، ولكننا كنّا نتحدث كثيراً عبر الهاتف. ظلّ تساؤلي ملحّاً، ربما لأنه تساؤلٌ يهمُّ كلَّ مستوحدٍ، وكنتُ أحاول أن أتجنّبَ أيّ استجابة جاهزة، كأن أقول إن الكاتبَ تسكنُه الخرافة بنسبة ما، ولذا يكتفي بالتواصل مع الأساطير، أو إنه لااجتماعي بمقدار، هل قال أرسطو إن صديق الجميع ليس صديقاً لأحد، واجتماعيتُه تتحجّمُ بمجتمع المؤلفين، الموتى على الأغلب، الذين خلّفوا أصواتهم مبثوثةً في الكتب؛ وبهذا المعنى فإن سعيد الغانمي أكثر الكتّاب اجتماعية لانجذابه لأشباهه الحقيقيين، لاسيما حين تشحُّ الدنيا بالنظائر.

فهو لا يبني شيئاً بقدر بناء رفوف تحتضن الكتب، ولا يجمع شيئاً بمقدار ما يجمع كلمة إلى كلمة، وجملة إلى جملة، حتى ينتج كتاباً.

مرةً أخرى، وبإلحاح، لم تكن هذه الخطّةُ المدبّرة منه دون تضحية كبرى بالواقع، دون الانقطاع عن الواقع، وقطع الصلة بالواقع تخلق الاضطرارَ إلى خلق واقع يحيا فيه، وإن كان واقعاً من ورق.

ومازلتُ أرى أن الكاتب الذي يخلق واقعَه الخاص من ورق، بإمكانه أن يتناولَ على الورق الواقعَ الراهن. لكن سعيد الغانمي متشبّث بواقعه الورقيّ ويُؤثرُه على الواقع الراهن.

في مرحلته البنيوية، ثمّ في مرحلته الأسترالية، ثمة قاسم مشترك في نشاط الغانمي، وهو الابتعاد بأوسع مدىً ممكن عن الأيديولوجيا، والسلطة، والمجال العام.

لا أنزعُ إلى القول إن بعضَ الناس يعيشون زاهدين في الأشياء وما وراء الأشياء؛ لأني أعتقد أن كلَّ إنسانٍ مهما كان حالُه إنما هو باحث عن السعادة، بما في ذلك الزهّاد في تحصيل السعادات المتعارف عليها.

ولذلك، علينا أن ننحوَ نحواً آخرَ لنعثر على نوع السعادة التي يسعى إليها إنسان ما.

وفي حالة سعيد الغانمي، عثرتُ أخيراً، وأنا أقرأ أرسطو من جديد، على تصنيف سعادته التي بدت لي منذ سنوات اغترابه أنها عصيّة على التصنيف.

إن سعيد الغانمي،مقتربين منه أرسطياً، ينزع إلى العيش ضمن جماعة، لكنه يحدّد هذه الجماعة تحديداً ثقافياً وليس طبيعياً، وهو يعيش، حين أموضعه في خانة من خانات الحياة الأرسطية، في القسم الثالث من أقسام الحياة كما صنّفها أرسطو. لقد وجد لنفسه مكاناً، معتزلاً يختلف فيه إلى لِداته ويجتمع فيه إلى أقرانه.

ولقد عثرتُ له على خانة تتلاءم مع حالته، لأني أعرفه كاتباً اجتهادياً، وباحثاً لا يكلّ، ليس بباحث عن اللذة الحسيّة، ولا هو بالساعي إلى تحصيل القوة وممارستها.

وبهذا فهو يشطبُ على قسميْن اثنيْن من أقسام الحياة الأرسطية: الحياة الحسية والحياة السياسية.

لم يبق له من أرسطو سوى الحياة النظرية؛ حياة الفكر، وقد قنع بها منهجاً لتحصيل السعادة؛ ويجب القولُ إنها سعادة نظرية.

يفسّر هذا، لي في الأقل، لهثَه في إنتاج الكتب، أهو لهثٌ وراء السعادة النظرية، الوحيدة المتاحة، بالعمل الشاقّ، أم إنه يسابق مجهولاً؟

أحياناً، ينتابني ظنّ أن لسعيد الغانمي صلةً بالشيطان.

فثمّة مَنْ يُلقي في روعِه وهو يختفي وراء البحار، هل قلتُ “مَنْ”؟

لعله “ما” حتى نشمل العاقل وغير العاقل، وهل قلتُ “يختفي”؟ لعله “يَظهرُ” أو “يُظهرُ” لنا المختفيات من الكنوز.

فلعلّة خفيّة، أو بالأحرى ظاهرة، سكن سعيد الغانمي المجهولَ حتى يحقّق شرط المعرفة، فظلّ في أستراليا، في غربها النائي، أزيد من عشر سنين، هي أزخر حقبة معرفية في حياته.

فهل عليه أن يحمد الله أو الشيطان على حظّه العاثر، على مناداة بعض أصدقائه له بـ”تعيس الخاسري”، على المنفى الطوعي، حيث لم تأكلْه المقهى، وحيث لا وقتَ ليَنُشَّ الذبابَ عن وجهِه.

لقد انشغل بالينابيع؛ “ينابيع اللغة الأولى”، وحين غطّ فيها ظلّ يتلوّى حتى استمسك بعروة وثقى، وفتح باباً، باب الكنوز، باب النصوص، فوجد الشيطان هناك نصّاً يتلبّس الآخرين، أقواماً بائدةً، وعماليقَ مندثرةً، وحكماءَ، وحكاياتٍ وأساطيرَ.

بعد مائة عام، سوف تجد كتبُ هذا القارئ المسمّى “سعيد الغانمي” قرّاء عديدين، منهم مَنْ لا يهتمّ بغير الكتب نفسها وينسى مؤلّفها، ومنهم مَنْ يتساءل: تُرى مَنْ هو سعيد الغانمي؟ هل خضرم حقّاً القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين؟

وهل عاش تلك الحروب الشهيرة بين بلده وبلدان كثيرة؟

وعايش الحصارَ الشهير؟ وهل شهد عصر الدكتاتورية وسقوطها في العام 20033؟ وما تبع ذلك من عصر الديمقراطية والإرهاب؟

وأين نعثر على كلّ ذاك “الصخب والعنف” في ما سطّر يراعُه من كتب كثيرة؟